ELECTORICAL EDITED GENERAL TEXT OF "声光詞譜" by CHARLIE ZHANG 2023 ver.0.03 34

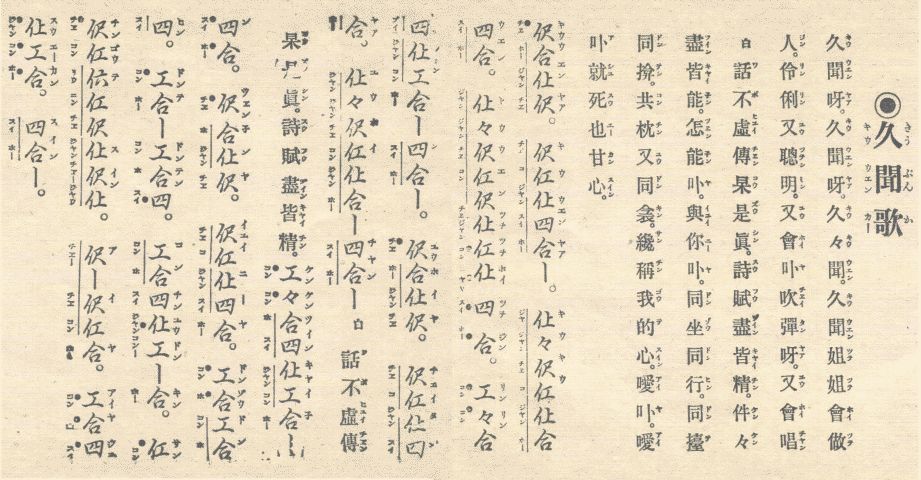

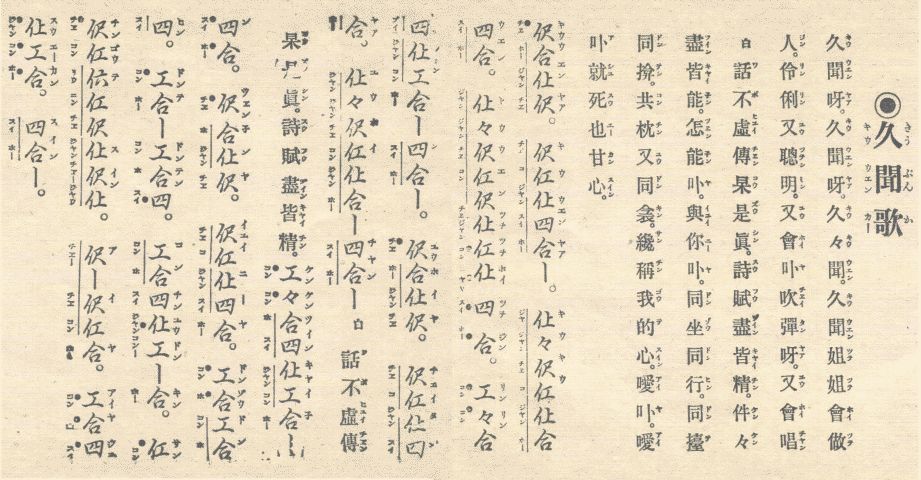

SK02_04 久聞(キウウエン)

はっきりとした関係性は不明だが,本書には 「久聞歌」(SK02_10) と題する,本曲に比してやや短い類曲も収録されている。連山派では「久聞歌」に歌はついていないが,渓派では類似の譜に歌詞が付せられており,歌詞の内容は本曲のものとほぼ同様である。また河副作十郎『清楽曲牌雅譜』(二)は本曲に類する譜を「久聞曲(キウウエンキョ)」と題しているが,べつだん器楽曲と歌唱曲に分かれていたとかいうようなことはなく,どちらももともと歌唱曲のようである。編者によっては「久聞歌」を「久聞」と略したり,長崎派の譜集などでは,同題もしくは類似の題でさらに符の異なる曲譜が見られることもあるため,単に「久聞」と題されている場合でも,その内容に精査が必要である。

曲題読みは中井新六『月琴楽譜』(亨)および拙蔵・写本『月琴哥譜備忘録』の歌詞中の読みより。鷲塚『清楽歌譜』(乾)および拙蔵・写本『声光詞譜』和泉氏蔵版では「キユ ウエン」とされるが大差なし。関西大学所蔵の遠山荷塘(一圭)『嫦娥清韻』(写本)には「久聞歌」に類する曲が「姐姐調(ツーツーテヤウ)」の題で収められている。けだし歌詞が青楼の才女を歌っているところからの付題であろう。

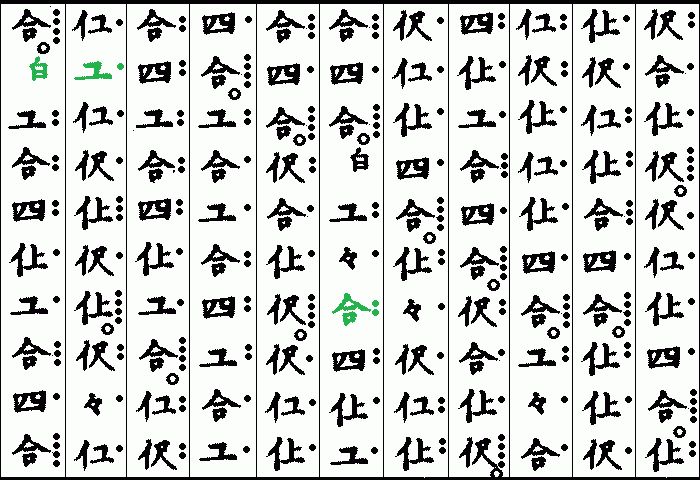

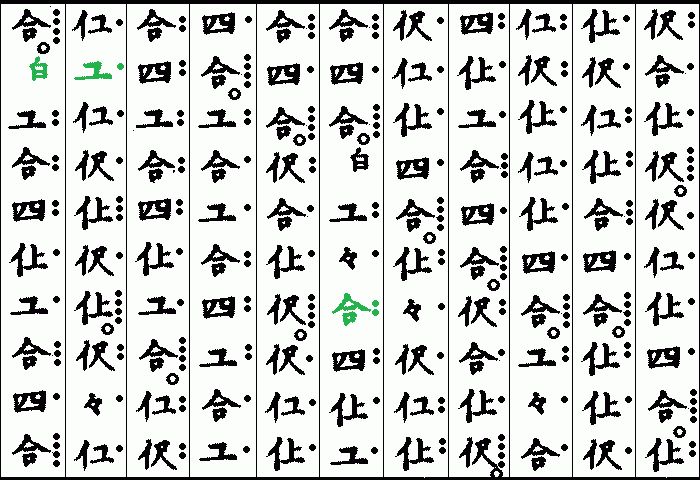

拍点再現譜は加藤先生所蔵『声光詞譜』(M.11),筆者蔵・写本『声光詞譜』和泉氏蔵版,刊本の柚木友月『明清楽譜』より起こした。

加藤先生所蔵の『声光詞譜』(M.11) の譜(SK02_04)は無印が1拍。拍点からは以下のような近世譜が再現される。中井新六『月琴楽譜』(亨 006)や梅園の『清楽詞譜』2-008は,符字順列同じで,100・101符(再現譜11行1・2)「合。工」間にもう一度「(白)」(科白挿入箇所)の指示が入るが,実際入れられるのは「噯卟*(アイヤ)」の語気2音のみなので,「科白」という範疇には入らない,という考えがあったかもしれない。

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

仩−仩伬|仜−伬○|仩仜仩四|合−−○|

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

(白)

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

工−合工|合−四○|工−合工|合−四○|

工−合−|四−仩工|合−−○|仜−伬−|

仜𠆾仜伬|仩−−伬|仩−−○|伬−伬仜|

合−−○|工−合−|四−仩工|合−−四|

合−−−|

読み解き譜(1)『声光詞譜』M.11 SK02_04 拍点より。 MIDI

*「噯卟」:「卟」は普通語で「bu3」,「卜」の音声語だが,大陸の唱本(俗曲の小本・楽譜)など俗間の印刷物や手書きの楽譜では,頻出する語気音「呀(ya)」の略字として用いられる。音通等ではなく,単に書きやすく,木刻でも彫りやすいからである。清楽本では間違って「吓(xia4 "嚇" の略字でもある)」とされることもあるが,こちらは南方の方言で「ハ」「へ」に近い発音で,笑い声などの表現で「哈」の略字として用いられることがある。こちらのほうが発音は「ヤ」に近い字ではあるが,略字としての用途が異なる。

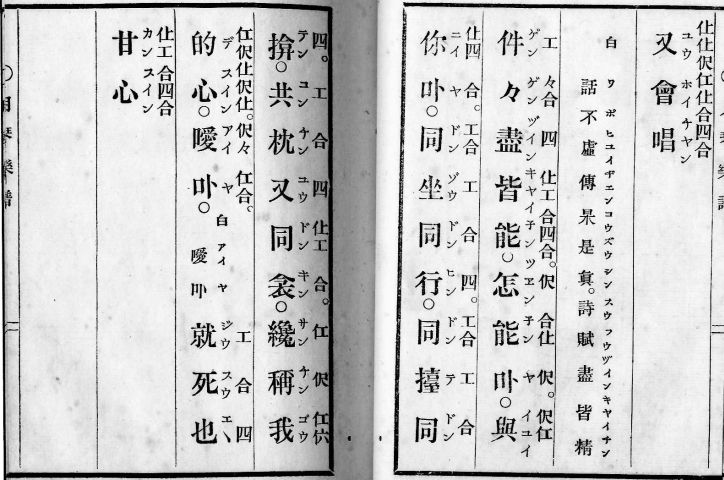

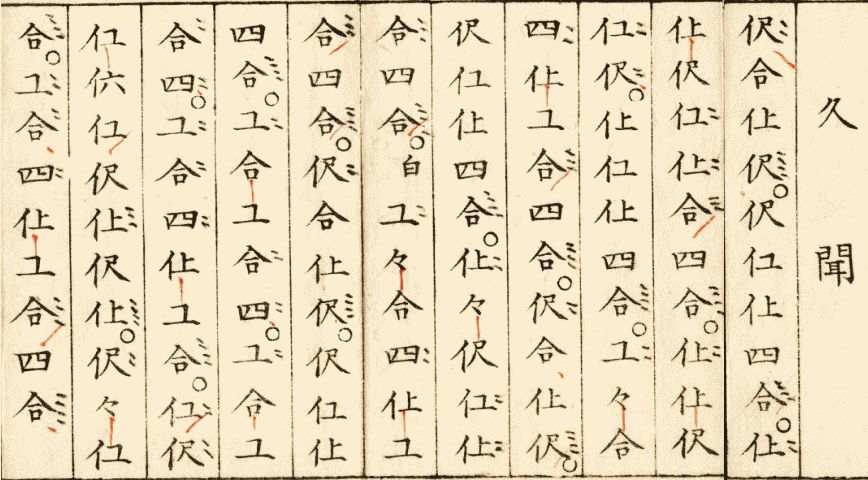

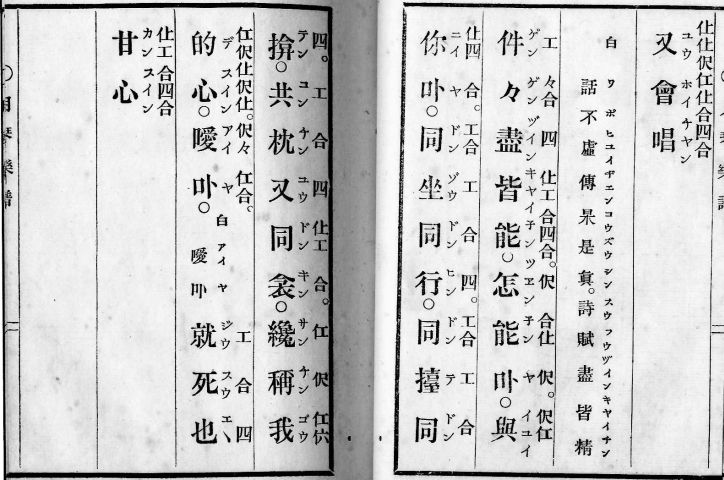

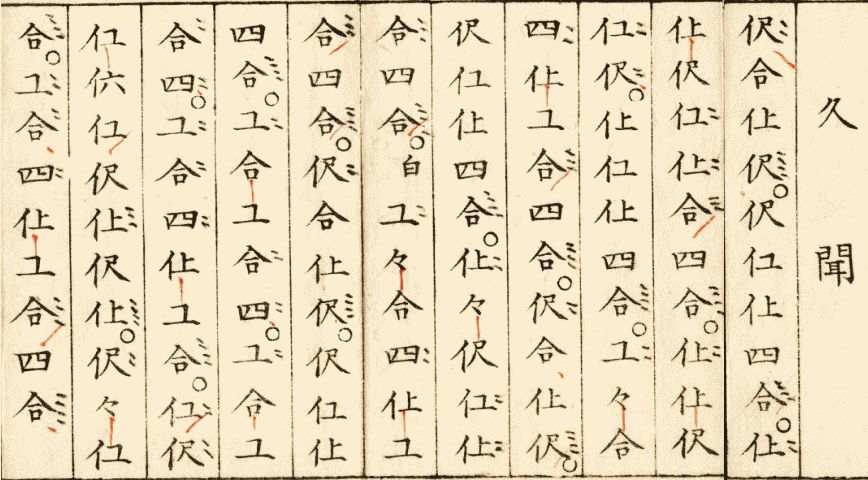

筆者蔵・写本『声光詞譜』和泉氏蔵版の譜(SKM037_017) では句点の配置のほか11行1〜3符の音長が異なる。前譜では4・2・2拍の「合。工合」が,こちらではその半分になっている。

|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

仩−仩伬|仜−伬−|仩仜仩四|合−−○|

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

(白)

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

工−合工|合−四−|工−合工|合−四−|

工−合−|四−仩工|合−−○|仜−伬−|

仜𠆾仜伬|仩−−伬|仩−−○|伬−伬仜|

合○工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

読み解き譜(2)写本『声光詞譜』SKM037_017 拍点より。 MIDI

|

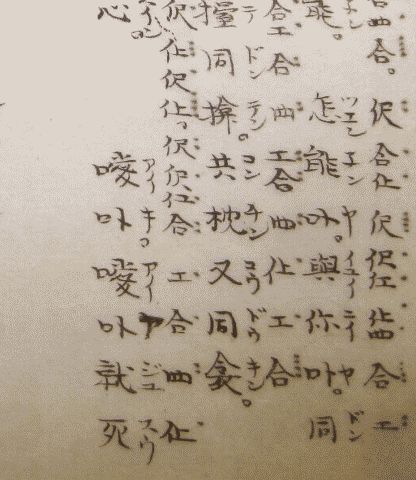

この曲のみ,単体でこういうものとして聞いた場合には,変異の箇所にさしたる違和感は感じられず,ふつうに流れてしまう。しかし前譜のところで述べたように,『清楽詞譜』などではこの変異のある箇所にもう一度(白)の指示が挿入され,曲が切れている。原譜ではその「合。工合」の「工合」に,本来器楽のかからない「白」である2回目の「噯卟(アイヤ)」が当てられるかのようになっているほか,小さな用紙に歌詞と符をつめこんだスペース的な関係からか,当該周辺の歌詞と符の関係は分かりにくいので,歌詞対照譜として見る時には,若干の注意が必要なようである。

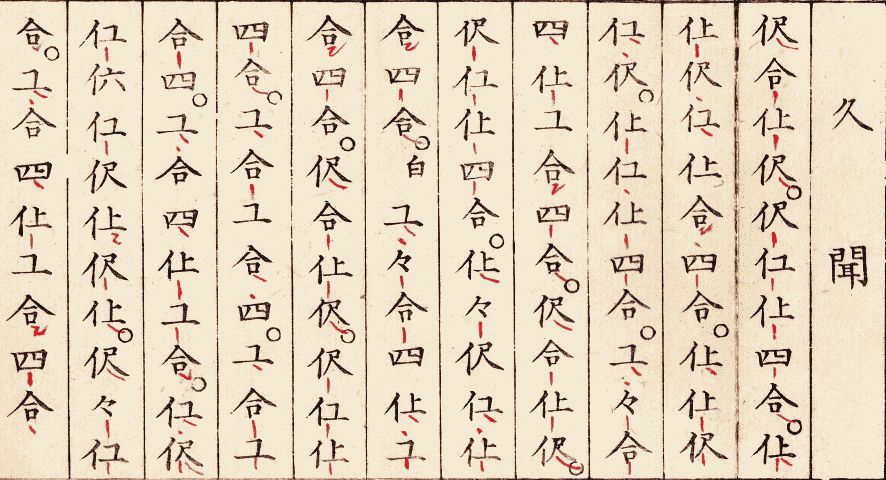

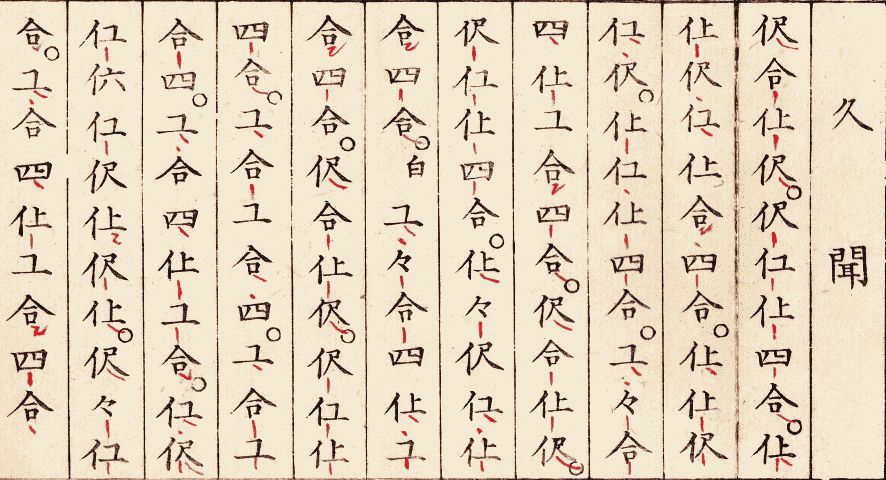

柚木『明清楽譜』(YNK078)の譜は『清楽詞譜』と同じく「白」が2箇所となっている。また6行6符「合」1拍が2拍とされ,以降が1拍ズレとなり,曲の切れる「白」のところまで収まらない。当該箇所とそれ以降は,再現上でも不自然であるため,おそらくは間違いだと思われる。

また10行2の「𠆾」が「工」となっているが,これには類例がない。本来オクターブ上の「仜」が重複している箇所なので,ここで月琴と明笛でオクターブを入れ替えればそれなりの効果は期待できるかと,MIDIなどで実際にやってみたが,さほど面白かったり目立つようなこともなかった。符の字形は全く違うものなので,それ以外では「活字が足りなかった」くらいの理由しか思いつかない。

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

仩−仩伬|仜−伬−|仩仜仩四|合−−○|

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

(白)

工−工合|−四−仩|工合−−|四合−−|

○伬−合|仩伬−−|○伬仜仩|四合−−|

○工−合|工合−四|−工−合|工合−四|

−工−合|−四−仩|工合−−|○仜−伬|

−仜工仜|伬仩−−|○伬−伬|仜合−−|

− |

(白)

工−合−|四−仩工|合−−四|合−−−|

読み解き譜(3)柚木『明清楽譜』YNK078 拍点より。 MIDI

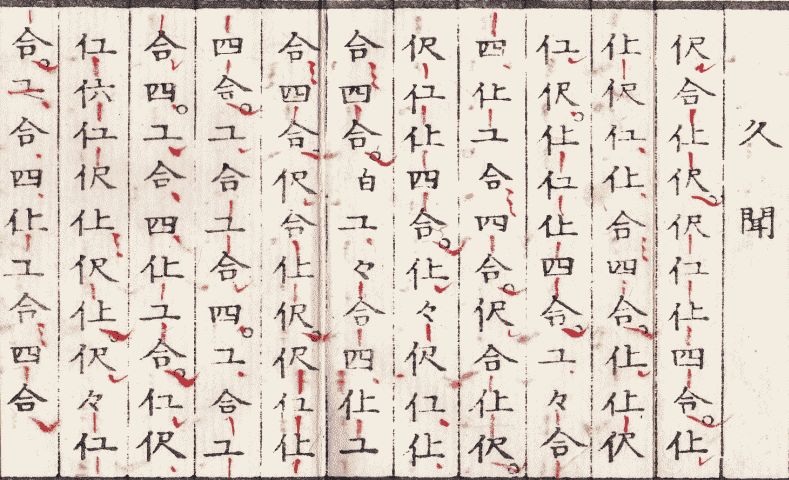

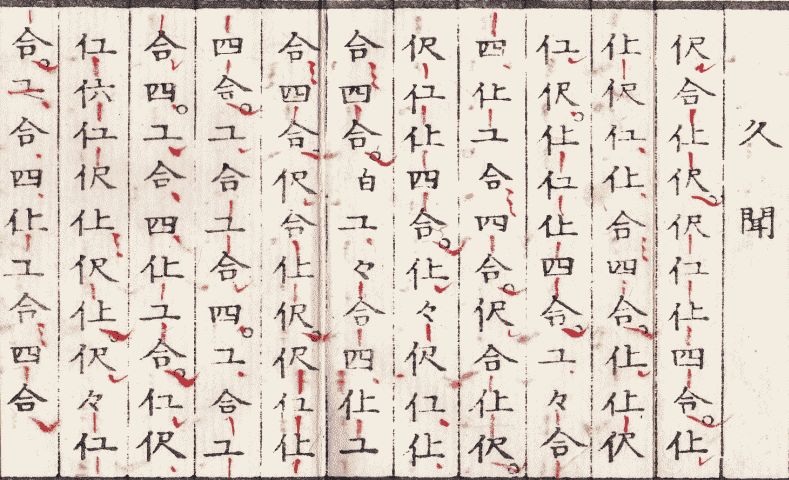

沖野『清楽曲譜』の近世譜(OKINO_A049)は,音長関係が読み解き譜(1)と完全に一致する。違っているのは句点の配置と「白」の指示のみである。

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

仩−仩伬|仜−伬−|仩仜仩四|合−−○|

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

仩−仩伬|仜−仩−|合−−四|合−−○|

(白)

工−工合|四−仩工|合−−四|合−−○|

伬−合仩|伬−−○|伬仜仩四|合−−○|

工−合工|合−四−|工−合工|合−四−|

工−合−|四−仩工|合−−○|仜−伬−|

仜𠆾仜伬|仩−−伬|仩−−○|伬−伬仜|

合−−○|

(白)

工−合−|四−仩工|合−−四|合−−○|

近世譜(1)沖野『清楽曲譜』 OKINO_A049 原縦書。 MIDI

まったく関係のない手書きの拍点と刊本の近世譜で同じ音長関係となっていることから,本曲の連山派における標準的な曲調は『声光詞譜』準拠の読み解き譜(1)で再現されていると考えられる。

「白」の指示の相違については,すでに述べたように,器楽が入らない,というだけで,文章としての意味を持たない「噯卟(アイヤ)」の語気2音を「科白」という範疇に入れて良いとは思われないが,このあたりは大陸の芝居などに詳しい方のご教授を待ちたいところである。

続いて符号譜から演奏指示などを見てゆこう。

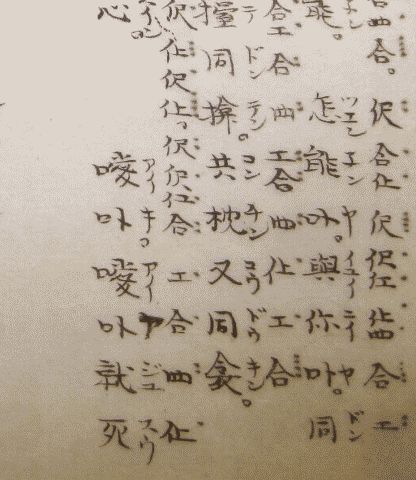

加藤先生所蔵の『声光詞譜』原譜の符号は限定的なもので,強調したい符にはらい線(伸ばす)やハネ線(跳ねる)で音色の指示,レガートの箇所に棒線(なだらかに連続)を付しているていどである。

筆者蔵・同書八木蔵書版の譜(SKY02_04)の符号は,以下のような口拍子に変換できる。

ター タタター。 タタタタター。 ター

タタ・タン タ タ〜・タタ。 タン タタ

タン・タ。 タタ・タタタ。 タン・タタ

タン タタ タ〜タター。 タータタター。

タタタタタ。 ター タタ タン・タ

タ〜タター。(白) タン・タタタ タン・タ

タ〜タタ。 ター タタター。 タタタ

タター。 タン タタ タン・タ。 タン タタ

タタ。 タン・タ タン タタタ-ン。 タン・ター

タタ タタ タ〜タター。 タータタ

タ-ン。 タン・タ タン タタ タ〜タタン

棒線で結ばれる譜も多いが,中点で「途切れる」箇所も多い。フレーズ末をはらい線で「伸ばす」にしている箇所と,無印で止めている箇所があるが,これに従って実音の長さを調整すると,それなりにメリハリがついて面白い。

拍点譜で差異のあった最終行の「合。」は小ハネ線。直後に「噯卟」2音が入ると考えるなら,はらい線で音を伸ばすよりは,同じ拍で実音短め,音を止めたほうが良い。続く「工合」は「工」にはらい線「合」は無印だが,これは「工−合●|」と片方を実音2拍,片方を1拍+休符1拍で止めているのに過ぎないと考えれば,各2拍で符号の意味は成就する。この2点のほか,読み解き譜と(1)合わせて気になる点はさしてなかった。 MIDI

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(MG02_04)の符号は以下のように読み解ける----

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(MG02_04)の符号は以下のように読み解ける----

タ-ン タタター。 タタタタター。 タ-ン

タタ タン タン タ〜タター。 タ-ン タタ

タ-ン タン。 タタタタター。 タン タタ

タン タタ タ〜タター。 タ-ン タタター。

タタタタター。 タ-ン タタ タン タン

タ〜タター。(白) タン タタタン タタ

タ〜タター タ-ン タタター。 タタタ

タター。 タ-ン タタタ-ン タン。 タン タタ

タ-ン タン。 タ-ン タン タン タタター。 タ-ン タン

タタタタ タ〜タター。 タ-ン タタ

ター。 タン タン タン タタ タ〜タター。

こちらでは4拍のフレーズ末のほとんどがはらい線で「伸ばす」になっており,読み解き譜(1)をそのまま口拍子に直すのなら,こちらのほうが近いかと思われる。

最終行「合。工合」は「合。」がはらい線,「工合」は次の「四」まで小点。さらにその後の「仩工」が「音間を詰める」の棒線になっているので,少なくとも「工合四」各音は「仩工」より長く,「合。」より短いと考えられる。よって,これにあてるとするなら,読み解き譜(2)の「工合四」1・1・2拍よりは,読み解き譜(1)の各2拍が妥当であろう。

平井明『月琴胡琴明笛独案内』はこの曲を目次で「久聞調」,本文で「久聞歌(きうぶんか/キウウエンカー)」と題している。「久聞歌」だと違う曲になるが,譜の内容は「久聞」である。活字の制限のため,使用される記号は一般的なものとは異なっているが,同様に口拍子に変換すると以下のようになる。

タン タタタ。 タタ タタター。 タ

タタタタタタタ。 タタタ

タタ タ タン タン タン タン。 タン タン タ

タタタ タータター。 タン タタ タ。

タタ タタタ。 タタタタタ

ター タター。(白) タン タン タタ タタ ター

タン タン。 タン タタ タ。 タタ タタ

タ。 タン タン タタタ。 タン ター タ タ

タン。 タタ タ タン ター タ。 タン タン タ

タタタタタタ。 タータタ タ。

タン タン タン タン タン タン。 タター。

|

第3フレーズがすべて「音をつなげる」の傍線でまとめられている。以下の歌唱復元で再び見ることになるが,歌詞対照譜でこの箇所は区切りが分からなくなっていることが多い。これはおそらく実際の演奏が同じ音長のくりかえしだったのではなく,記者が「分からなかった」部分を,譜本の字間が詰まっているところから想像して記したのだと思う。その証拠に歌詞のよみがな「キウキウ」の配置が雑である。第8フレーズは第3フレーズと同じだが,こちらのほうがまだメロディが捉えられている。

第4・5フレーズにも疑問点がある。

12・13フレーズは読み解き譜では「工合工合四。」の同じメロディのくりかえしだが,ここではまったく違う調子となっている。が,これも前者はまったく異なり,後のほうがやや一致していることから,これも単に記者の能力の問題からくる差異だろうと考える。

鈴木孝道(樋口對山)の『月琴独習自在』にも符号譜がある。これには二番目の(白)の指定がないことから『声光詞譜』系の譜が基になっているものと思われるが,符号の付け態が平井明の例よりもさらに大雑把なので,口拍子に変換しても再現曲とまったく合致しなかった。

以上これらの資料はほかの符号資料と比較して差異が大きいが,その付記はあまりあてにならない。連山派の付記法はもともと個々の音の長さが基準で,拍子との関係が希薄なため,付記者が曲調を熟知していない場合,記憶のあやふやな箇所の付記がてきとうになりがちな傾向がある。そのため,符号譜でも,長い曲ではとくに,付記者の記憶力の問題が露呈することが多いようである。

これらは例外として,符号譜資料から読み解かれる曲調は,読み解き譜(1)のそれと合致しているものがほとんどで,拍点譜で見られた変異に準拠していると思われる点はないと思われる。ここからも本曲の連山派における標準的な曲調は 読み解き譜(1) でだいたい再現されていると考えてよかろう。

つぎに,再現された曲をもとにこれを歌唱として復元してみたいところだが,本曲と譜を同じうする歌詞対照譜では,資料により歌詞と符との関係が異なっている場合がある。

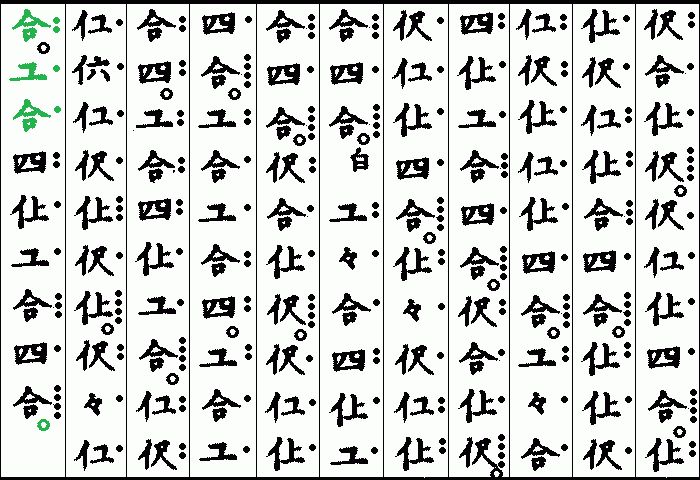

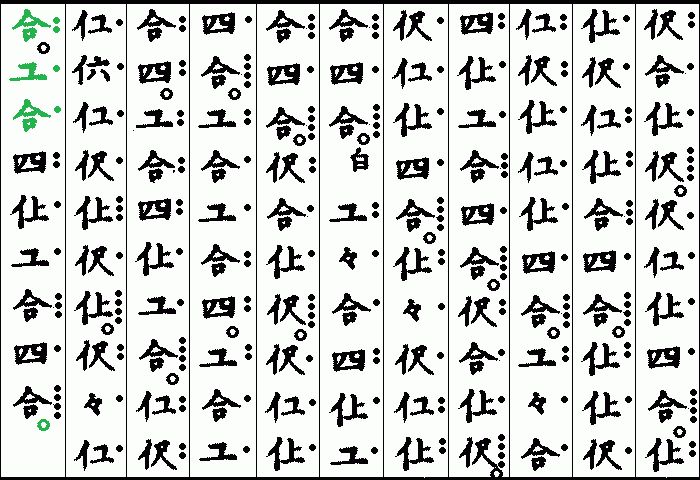

手もとにある歌詞対照譜の,歌詞と符との対応(符割り)を表にまとめてみよう。

A中井==中井新六『月琴楽譜』(亨 M.11),B=鷲塚=鷲塚俊諦『清楽歌譜』(坤 M.14),C=高柳=高柳精一『洋峨楽譜』(坤 M.17),

D=清詞=長原梅園『清楽詞譜』(二 2-008 M.17),E=鈴木=鈴木孝道『月琴独習自在』(M.26),F=平井=平井明『月琴胡琴明笛独案内』(M.30),

G=和泉=写本『声光詞譜』和泉氏蔵版(SKM037_017 M.30写 筆者蔵),H=月備=写本『月琴謌譜備忘録』(年不明 筆者蔵)

| 01 | 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| A〜H | 久 | 聞 | 呀 | 久 | 聞 | 呀 |

| 02 | 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 仩 | − | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 中井 | 久 | 久 聞 |

| 清詞 | 久 久 聞 |

| BCH | 久 | 久 | 聞 |

| EFG | 久 | 久 | 聞 |

| 03 | 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 伬 | ○ | 仩 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| ACH | 久 | 聞 | 姐 | 々 | 会 | 做 | 人 |

| BD | 久 | 聞 | 姐 | 々 | 会 | 做 | 人 |

| EF | 久 | 聞 | 姐 | 々 | 会 | 做 | 人 |

| 和泉 | 久 聞 | 姐 | 々 | 会 | 做 | 人 |

| 04 | 工 | − | 工 | 合 | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| A〜DFH | 怜 | 悧 | 又 | 聡 | 明 |

| EG | 怜 | 悧 | 又 | 聡 | 明 |

| 05 | 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| A〜H | 又 | 会 | 卟 | 吹 | 弾 | 呀 |

| 06 | 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 仩 | − | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 中井 | 又 | 会 唱 |

| 鷲塚 | 又 | 会 唱 |

| 高柳 | 又 会 唱 |

| 清詞 | 又 会 | 唱 |

| EFG | 又 | 会 | 唱 |

| 月備 | 又 | 会 | 唱 |

| (白)話不虚伝杲是真。詩賦尽皆精。 |

|

| 07 | 工 | − | 工 | 合 | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| A〜DH | 件 | 々 | 尽 | 皆 | 能 |

| EFG | 件 | 々 | 尽 | 皆 | 能 |

| 08 | 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| A〜H | 怎 | 能 | 卟 | 与 | 你 | 卟 |

| 09 | 工 | − | 合 | 工 | 合 | − | 四 | ○ | 工 | − | 合 | 工 | 合 | − | 四 | ○ |

| A〜DH | 同 | 坐 | 同 | 行 | 同 | 擡 | 同 | 揜 |

| EF | 同 | 坐 | 同 | 行 | 同 | 擡 | 同 | 揜 |

| 和泉 | 同 | 坐 | 同 | 行 | 同 | 擡 | 同 | 揜 |

| 10 | 工 | − | 合 | − | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | ○ | 仜 | − | 伬 | − |

| A〜DH | 共 | 枕 | 又 | 同 | 衾 | 纔 | 称 |

| E〜G | 共 | 枕 | 又 | 同 | 衾 | 纔 | 称 |

| 11 | 仜 | 𠆾 | 仜 | 伬 | 仩 | − | − | 伬 | 仩 | − | − | ○ | 伬 | − | 伬 | 仜 |

| A〜C | 我 | 的 心 | 噯 | 卟 |

| BH | 我 | 的 | 心 | 噯 | 卟 |

| EF | 我 | 的 | 心 | 噯 |

| 和泉 | 我 | 的 | 心 | | 噯 | 卟 |

| 12 | 合 | − | − | ○ | 工 | − | 合 | − | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 |

| AB | 〜 (白)噯卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| 高柳 | 〜 (白)噯卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| 清詞 | 卟 (白)噯卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| EF | 卟 | 噯 | 卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| 和泉 | 〜 | 噯 | 卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| 13 | 合 | − | − | − |

| すべて | 〜 |

|

曲は1行が4小節分で,各行左端のマスには行番号を入れてある。

左端のマスが赤くなっているのは,符と歌詞の関係がすべての資料で一致した箇所。緑色になっているマスは書写や印刷の関係で,符割りが分からなくなっている箇所である。

なお『月琴謌譜備忘録』には12・13行めにあたる部分が書かれていない。

全体の曲調は大きく分けて,A〜DとH,EFGのだいたい2つのグループに分かれるようである。資料の年代などからは,前者が大阪時代の連山派に近いタイプで,後者が後代の梅園派のタイプと考えたいところではあるが,『声光詞譜』に記されていない科白(白)の「噯卟」の有無など,さらに考慮すべき点がいくつか残されているため,まだはっきりとは言えない。

歌唱の復元作業上の難関となりそうなのは,符の切れ目が分からないことの多い02,06行めと,全資料で差異のある12,13行あたりだろうか。文献から分かるのは「違っている」ということまでで,それぞれの符割りの実情は実際にMIDIを歌詞と組み合わせ,音楽として再現してゆくうえで判断するのが最上であろう。

まずA〜D,Hグループ。明治の比較的早い時期の刊行である中井新六の『月琴楽譜』と,それに近い符割りのもので組んだ場合には以下のようになる。

| 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 聞 | 呀 | 久 | 聞 | 呀 |

| 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 仩 | − | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 久 | 聞 |

| 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 伬 | ○ | 仩 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 聞 | 姐 | 々 | 会 | 做 | 人 |

| 工 | − | 工 | 合 | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 怜 | 悧* | 又 | 聡 | 明 |

| 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 又 | 会 | 卟 | 吹 | 弾 | 呀 |

| 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 仩 | − | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 又 | 会 | 唱 |

| (白)話不虚伝杲是真。詩賦尽皆精。 |

|

| 工 | − | 工 | 合 | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 件 | 々 | 尽 | 皆 | 能 |

| 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 怎 | 能 | 卟 | 与 | 你 | 卟 |

| 工 | − | 合 | 工 | 合 | − | 四 | ○ | 工 | − | 合 | 工 | 合 | − | 四 | ○ |

| 同 | 坐 | 同 | 行 | 同 | 擡 | 同 | 揜* |

| 工 | − | 合 | − | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | ○ | 仜 | − | 伬 | − |

| 共 | 枕 | 又 | 同 | 衾 | 纔 | 称 |

| 仜 | 𠆾 | 仜 | 伬 | 仩 | − | − | 伬 | 仩 | − | − | ○ | 伬 | − | 伬 | 仜 |

| 我 | 的 | 心 | 噯 | 卟 |

| 合 | − | − | ○ | 工 | − | 合 | − | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 |

| 〜 (白)噯卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| 合 | − | − | − | 歌唱復元mp3 |

| 〜 |

|

中井『月琴楽譜』における歌詞全文とその読みは以下----

キウ ウエン ヤア キウ ウエン ヤア

久聞呀。久聞呀。

キウ キウ ウエン

久久聞。

キウ ウエン ツヲ ツヲ ホイ ツヲ ジン

久聞姐々会做人。

リン リン ユウ ツヲン ミン

怜悧又聡明。

ユウ ホイ ヤ チユイ ダン ヤア

又会卟。吹弾呀。

ユウ ホイ チヤン

又会唱。

ワ ポ ヒユイ ヂエン コウ ズウ シン スウ フウ ヅイン キヤイ チン

(白)話 不 虚 伝 杲 是 真。詩 賦 尽 皆 精。

|

ゲン ゲン ヅイン キヤイ 子ン

件々尽皆能。

ツエン 子ン ヤ イユイ ニイ ヤ

怎能卟。与你卟。

ドン ヅウ ドン ヒン ドン テ ドン テン

同坐同行。同擡同揜。

コン チン ユウ ドン キン サン チン ゴウ デ スイン

共枕又同衾。纔称我的心。

アイ ヤ

噯卟。

アイ ヤ

(白) 噯 卟。

ジウ スウ エヽ カン スイン

就死也甘心

|

怜悧(リンリン):「悧」に「リン」の読みはない。「リンリイ」が近い。これも実際に打ち込んでみると,演奏音に紛れて耳では「リンリン」と聞き取れなくもない。長原梅園『清楽詞譜』では「リンリイ」と修整されている。

杲(コウ):普通話 gao3。古資料含め他資料はいづれも「果」とする。「杲」は明るいこと,あまり使われない文字でもあり,音「カヲ」が「コウ」に聞こえるかは微妙。おそらく誤写誤伝。長原梅園『清楽詞譜』は「果(guo3)」に修整しているが,平井明や鈴木孝道『月琴独習自在』などが「杲」のままであることから,連山派内ではかなり広まっていた模様。

同擡同揜(ドンテドンテン):「擡」は上海語で「デー」に近い音だが,ほかはだいたい「タイ」か「トゥイ」。カタカナ発音でコンピューターに言わせると流れで「テイ」に聞こえなくもない。「揜」は普通語で yan3 で「テ」の音はなく日本語音読の「エン」が近いが,「エン」で言わせても,その前の「ドン」に耳が引きずられて「テン」と聞こえなくもない。長原梅園『清楽詞譜』は「タイ」に修整されている。

再現では「悧」と「擡」の2箇所の音のみ変更した。

こちらを「前期型」としよう。赤マスは全資料で符割りが共通している箇所である。

「(白)噯卟」のところで演奏を途切れさせ,間を置いて以降のテンポを緩めたのは筆者の想像であるが,ここで切るとなるとこのような演出でもなければ理由にならないだろう。演奏はそのまま続け,「合−−○」のところを長伸ばしにして「噯卟」をかぶせるという手もやってみたが,演奏者が何かしくじって「しまった」の意味でつぶやいてるようになるので,あまり宜しくはない。

次に資料EFG,鈴木孝道(樋口對山)の『月琴独習自在』や筆者蔵の写本『声光詞譜』和泉氏蔵版など,明治20年代後半以降の,梅園派の演奏に近いと思われる対照譜の例を再現してみよう。

| 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 聞 | 呀 | 久 | 聞 | 呀 |

| 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 仩 | − | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 久 | 聞 |

| 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 伬 | ○ | 仩 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 聞 | 姐 | 々 | 会 | 做 | 人 |

| 工 | − | 工 | 合 | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 怜 | 悧 | 又 | 聡 | 明 |

| 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 又 | 会 | 卟 | 吹 | 弾 | 呀 |

| 仩 | − | 仩 | 伬 | 仜 | − | 仩 | − | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 又 | 会 | 唱 |

| (白)話不虚伝杲是真。詩賦尽皆精。 |

|

| 工 | − | 工 | 合 | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 件 | 々 | 尽 | 皆 | 能 |

| 伬 | − | 合 | 仩 | 伬 | − | − | ○ | 伬 | 仜 | 仩 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 怎 | 能 | 卟 | 与 | 你 | 卟 |

| 工 | − | 合 | 工 | 合 | − | 四 | ○ | 工 | − | 合 | 工 | 合 | − | 四 | ○ |

| 同 | 坐 | 同 | 行 | 同 | 擡 | 同 | 揜 |

| 工 | − | 合 | − | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | ○ | 仜 | − | 伬 | − |

| 共 | 枕 | 又 | 同 | 衾 | 纔 | 称 |

| 仜 | 𠆾 | 仜 | 伬 | 仩 | − | − | 伬 | 仩 | − | − | ○ | 伬 | − | 伬 | 仜 |

| 我 | 的 | 心 | 噯 |

| 合 | − | − | ○ | 工 | − | 合 | − | 四 | − | 仩 | 工 | 合 | − | − | 四 |

| 卟 | 噯 | 卟 | 就 | 死 | 也 | 甘 | 心 |

| 合 | − | − | − | 歌唱復元mp3 |

| 〜 |

|

こちらを「後期型」とする。読みは同じである。

第二の「白」がなくとも,やはり最後のフレーズの前にブレイクを入れるか,いくぶんなりテンポを緩めたほうがおさまりが良いようだ。

4行目「怜悧又聡明」のEGの符割りは再現すると発音上やや無理があるので多数派のものに依った。また11行めのEFの「我的心」の部分にも疑問があるため,「我的心」はBHと同じにし,末「噯卟」の配置のみEFの型としてある。

前の再現に比べると不自然な部分もないではないが,全体に歌詞が後ろのほうにズレて詰まる傾向があるのは,邦楽の三味線音楽を真似して「溜め」をつけ,もったいぶって弾いた影響ではないかと愚考する。

清楽流行期にはどちらの版もそれぞれそれなりに通行されていたと思われるが,伝来当初のかたちにいくぶんか近いのは,やはり邦楽の影響の薄そうな前期型の方かと思われる。よって本曲の標準的な歌唱の再現としては,前期型のほうを推すものである。

歌詞の大意はおおよそ以下のようなものである----

きみ知るや 知っとるか

知るや 知らずや

うわさの姫の すごいとこ

賢く気もまわる

糸竹も 巧みなら

お歌も 上手

(白)うそじゃないのさほんとうよ----

詩など書いてもすごいとか

なんでも こなしゃんす

|

どうしたら かの君と

なじみとなりて となりにはべり

枕 ならべて

情通わせた なら

あーいや あ

(白)あーい やあ

死んでも かまわんよ

|

----というところ。少なくともニヤケながら弾く曲で,酢豆腐先生のもったいぶったしかめっつらは似合わない。

類曲である渓派『清風雅譜』の歌曲「久聞歌」(SG009)については こちら。

ただしこれは題名と歌詞が一致しているだけで曲調が異なるほか,器楽>歌唱>器楽>科白>歌唱と,連山派のものに比べ音楽的な構成もかなり異なっている。

| 渓派「久聞歌」 |

| | | 四 | 上 | 尺 | − | 四 | 仩 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 前奏 |

| 尺 | − | 四 | 上 | 尺 | − | − | ○ | 尺 | 工 | 上 | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 聞 | 呀 | 久 | 聞 | 呀 |

| 尺 | − | 尺 | − | 工 | 六 | 工 | 工 | 尺 | 上 | 四 | 仩 | 合 | − | − | ○ |

| 久 | 々 | 聞 |

| 合 | − | 合 | 四 | 仩 | − | 四 | 仩 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 間奏 |

| 合 | − | 合 | 四 | 仩 | − | 四 | 仩 | 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ |

| 間奏 |

| 白)久聞姐々会做人。 |

| 尺 | − | 尺 | 工 | 上 | − | 上 | 合 | 四 | − | 尺 | 工 | 上 | − | 四 | 工 |

| 哎 | 呀 | 呵 | 呀 | 怜 | 悧 | 又 | 聡 |

| 合 | − | − | 四 | 合 | − | − | ○ | MP3 |

| 明 |

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(MG02_04)の符号は以下のように読み解ける----

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(MG02_04)の符号は以下のように読み解ける----