ELECTORICAL EDITED GENERAL TEXT OF "声光詞譜" by CHARLIE ZHANG 2022 ver.0.03 57

SK02_27 二凡串(ルウハンクワン)

曲題読み,鷲塚『清楽歌譜』(M.14 坤020)に「ルウハンクワン」とあるを見るのみ。一般的な呼称であったかどうかは不明。渓派では「ニハンカン」とされていたと考えられる。

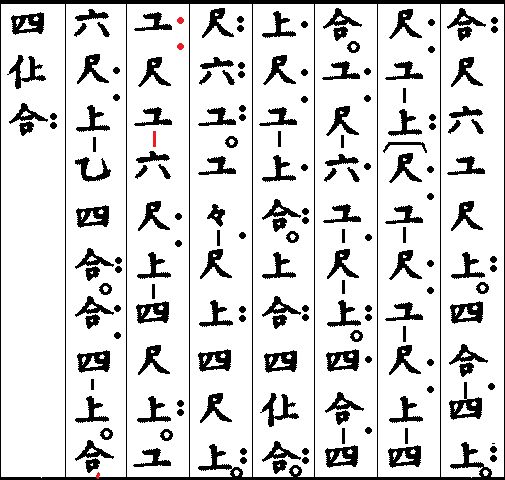

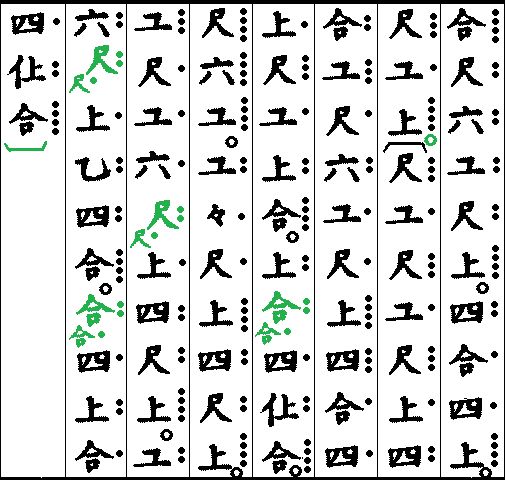

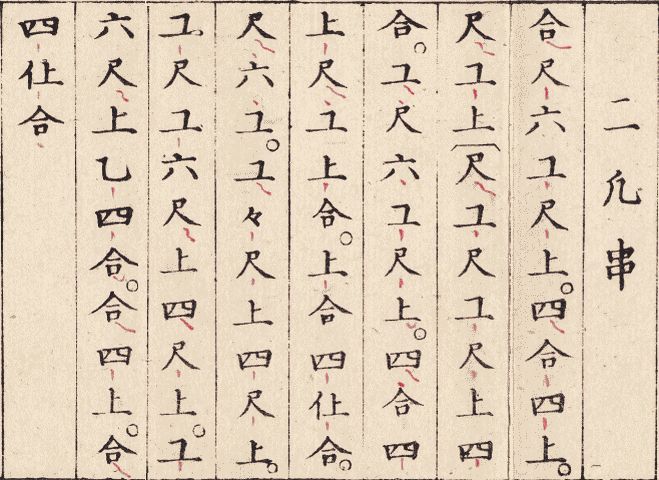

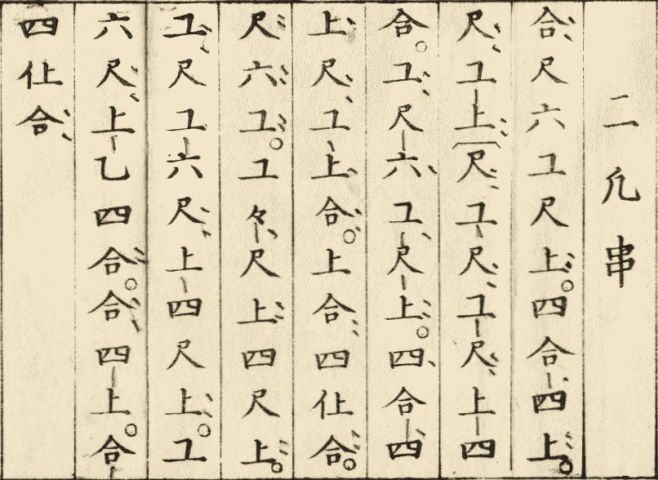

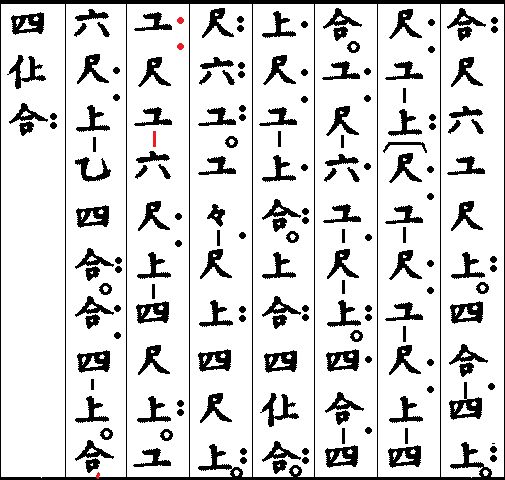

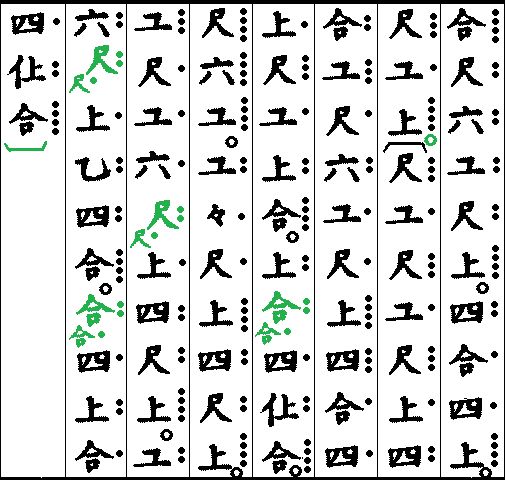

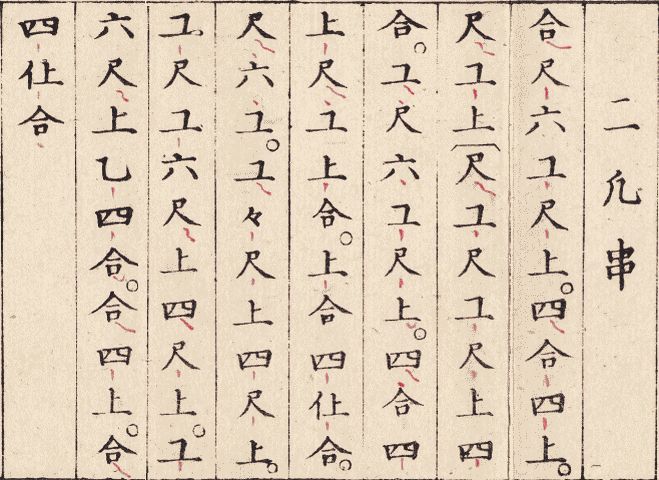

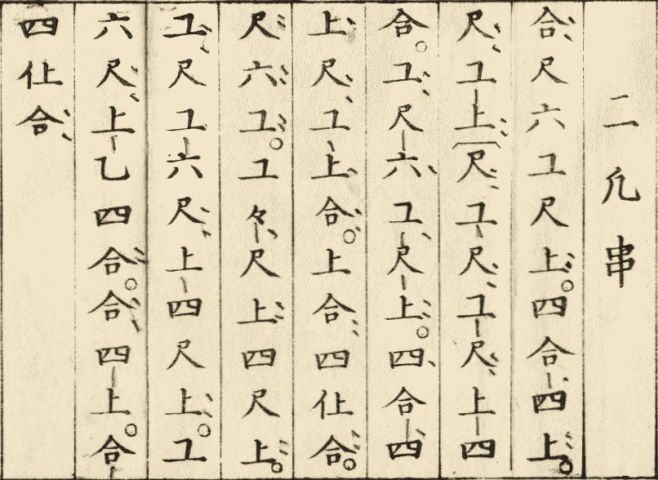

拍点再現譜は加藤先生所蔵の『声光詞譜』(M.11)と筆者蔵・『清楽詞譜』(一)宮次郎追記,刊本の柚木友月『明清楽譜』(M.31),筆者蔵・写本『声光詞譜』和泉氏蔵版から起こした。

加藤先生所蔵『声光詞譜』(M.11)の付点は,いつものものより短い音を主体としており,慣れないことをしたせいか形式があやふやで,一部に不明な点もある。赤字になっているところがそれで,「工」の2点はおそらく4分半8分の指示だが,短音を強調する棒線が一つ向こうの符間に引かれており,意味をなさない。おそらくは棒線の書き入れ位置の誤記であろう,近世譜は修整して組んでおく。

合−尺六|工尺上○|四合四上○|尺-工上−[|

尺-工尺-工|尺-上四合○|工-尺六工尺|上○四合四|

上尺-工上|合○上合|−四仩合|○尺−六|

−工○工|工尺上−四|尺上○工|-尺工六尺|

-上四尺上|○工六尺|-上乙四合|○合-四上○|

合四仩合|○] | |

原譜では2行4からの繰返し節の終点が不明であるが,他譜で曲末としているのに倣っておく。今回,ほかの資料では各符の音長がほぼ2倍となっている。このままだと比較対照がしにくいので,音長を拡大した版を添えておこう。なお,拍子を揃えるため再現MIDIもこちらの譜をもとにしている。

合−−−|尺−六−|工−尺−|上−−○|

四−合四|上−−○|尺−−工|上−−−|

[尺−−工|尺−−工|尺−−上|四−合○|

工−−尺|六−工尺|上−−○|四−合四|

上−尺−|−工上−|合−−○|上−合−|

−−四−|仩−合−|−○尺−|−−六−|

−−工−|−○工−|工尺上−|−−四−|

尺−上−|−○工−|−尺工−|六−尺−|

−上四−|尺−上−|−○工−|六−尺−|

−上乙−|四−合−|−○合−|−四上○|

合−四−|仩−合−|−○] | |

読み解き譜(1)『声光詞譜』M.11 SK02_27 拍点より(音長拡大版)。 MIDI

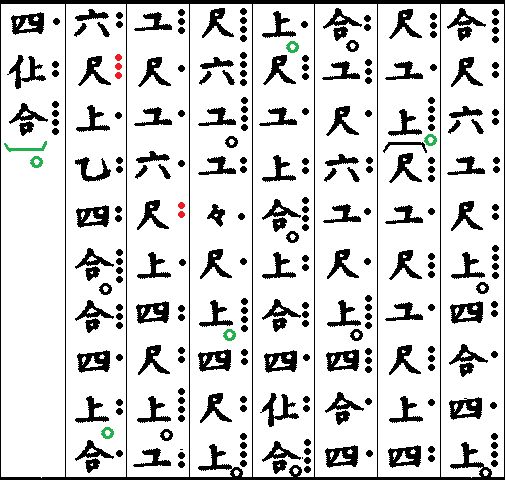

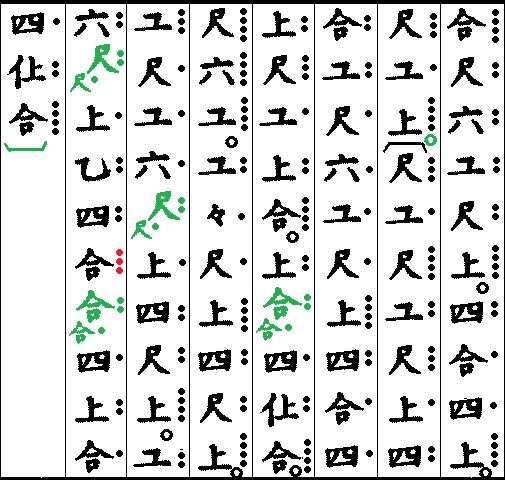

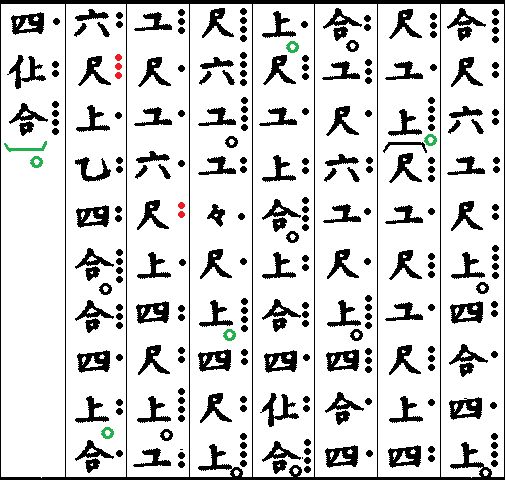

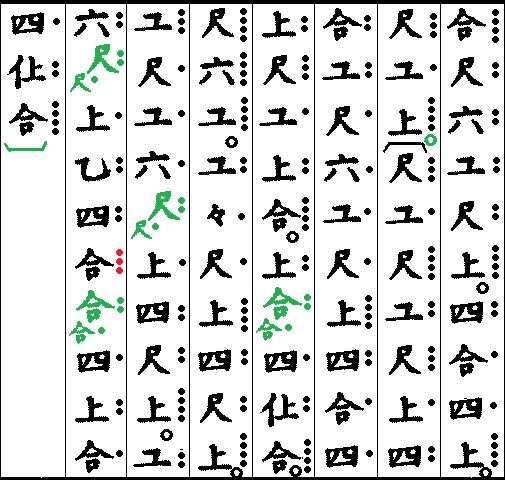

手持ちの付点資料のなかで,前譜と符字順列が一致するのは筆者蔵・写本『声光詞譜』和泉氏蔵版の譜である。ここでは各符の音長が前譜のおよそ倍に拡大されている。

手書きの細字ゆえ不明な箇所がいくつかあるが,以下の画像の付点は両方3拍として扱った。左のはどう見ても点は1つ,下に付くハネ線を点として扱っても2拍だが,おそらくははじめ間違って1拍にしたところに,後にハネ線を付け,右同様の3拍とみなしていると思われる。1拍の符にハネ線がつくことはないので,これで良しとしたのだろう。

合−−−|尺−六−|工−尺−|上−−○|

四−合四|上−−○|尺−−工|上−−○|

[尺−−工|尺−−工|尺−−上|四−合○|

工−−尺|六−工尺|上−−○|四−−合|

四上○尺−|−工上−|合−−○|上−合−|

−−四−|仩−合−|−○尺−|−−六−|

−−工−|−○工−|工尺上−|−○四−|

尺−上−|−○工−|−尺工六|尺−−上|

四−尺−|上−−○|工−六−|尺−−上|

乙−四−|合−−○|合−−四|上○合四|

仩−合−|−○] |

|

読み解き譜(2)写本『声光詞譜』和泉氏蔵版 SKM044_021 拍点より。 MIDI

読み解き譜(1)との差異箇所はオレンジ字とする。譜面的にはいちおうまともな様子となっている。

筆者蔵・長原梅園『清楽詞譜』の譜は『声光詞譜』より4符多くなっているが,4符をそれぞれ2音に分解しただけの装飾で,音長関係が同じであれば,曲調上はさほどの違いにはならない。おそらくこちらが梅園派系の演奏だろう。再現譜は同本(一)の筆者蔵・宮次郎追記の譜(SSM01_022)の付点より起こした。近世譜は以下----

合−−−|尺−六−|工−尺−|上−−○|

四−合四|上−−○|尺−−工|上−−○|

[尺−−工|尺−−工|尺−−上|四−合−|

工−−尺|六−工尺|上−−−|四−−合|

四上尺−|−工上−|合−−○|上−合−|

合四仩−|合−−○|尺−−−|六−−−|

工−−○|工−工尺|上−−−|四−尺−|

上−−○|工−−尺|工六尺−|尺上四−|

尺−上−|−○工−|六−尺−|尺上乙−|

四−合−|−○合−|合四上−|合四仩−|

合−−−|]

読み解き譜(3)『清楽詞譜』宮次郎追記 SSM01_022 拍点より。 MIDI

|

符字順列上の同異から,柚木初次郎(友月)『明清楽譜』の譜(YNK022)は『清楽詞譜』の版をもととしていると考えられる。

合−−−|尺−六−|工−尺−|上−−○|

四−合四|上−−○|尺−−工|上−−○|

[尺−−工|尺−−−|工−尺−|−上四−|

合−工−|尺六工尺|上−−−|四−合四|

上−尺−|−工上−|合−−○|上−合−|

合四仩−|合−−○|尺−−−|六−−−|

工−−○|工−工尺|上−−−|四−尺−|

上−−○|工−−尺|工六尺−|尺上四−|

尺−上−|−○工−|六−尺−|尺上乙−|

四−合−|−合−合|四上−合|四仩−合|

−−−]|

読み解き譜(4)柚木『明清楽譜』YNK022 拍点より。 MIDI

|

国会図書館アーカイブの画像では,赤字になっている再現譜7行7「合」のところの付点が不明である。上記『清楽詞譜』では句点付の「合。」,宮次郎追記では4拍とされているので,原書の印刷状態による拍点の不備だとは思うが,とりあえず近世譜はそのままで組んでおく。

現在までのところ,本曲の連山派・梅園派における演奏を記録した近世譜資料を筆者は知らないため,この4点の付点譜が現状,連山派系での本曲の音長関係の詳細を知ることのできるものとなる。次にそこから再現された近世譜を使って,これを『声光詞譜』の句点位置で区切り,フレーズ単位での差異をまとめてみよう----

| SK=声光詞譜,SKM=和泉氏蔵版,SSM=清楽詞譜宮次郎追記,YNK=明清楽譜(柚木) |

|---|

| 01. | SK | 合−−−尺−六−工−尺−上−−○ |

| 全一致 |

| 02. | SK | 四−合四上−−○ |

| 全一致 |

| 03. | SK | 尺−−工上−−− |

| 全一致 |

| 04. | 3例 | 尺−−工尺−−工尺−−上四−合○ |

| YNK | 尺−−工尺−−−工−尺−−上四−合− |

| 05. | 3例 | 工−−尺六−工尺上−−○ |

| YNK | 工−尺六工尺上−−− |

| 06. | SK | 四−合四上−尺−−工上−合−−○ |

| SKM | 四−−合四上○尺−−工上−合−−○ |

| SSM | 四−−合四上尺−−工上−合−−○ |

| YNK | 四−合四上−尺−−工上−合−−○ |

| 07. | SK | 上−合−−−四−仩−合−−○ |

| SKM | 上−合−−−四−仩−合−−○ |

| SSM | 上−合−合四仩−合−−○ |

| YNK | 上−合−合四仩−合−−○ |

| 08. | SK | 尺−−−六−−−工−−○ |

| 全一致 |

|

| 09. | SK | 工−工尺上−−−四−尺−上−−○ |

| 全一致 |

| 10. | SK | 工−−尺工−六−尺−−上四−尺−上−−○ |

| SKM | 工−−尺工六尺−−上四−尺−上−−○ |

| SSM | 工−−尺工六尺−尺上四−尺−上−−○ |

| YNK | 工−−尺工六尺−尺上四−尺−上−−○ |

| 11. | SK | 工−六−尺−−上乙−四−合−−○ |

| SKM | 工−六−尺−−上乙−四−合−−○ |

| SSM | 工−六−尺−尺上乙−四−合−−○ |

| YNK | 工−六−尺−尺上乙−四−合−− |

| 12. | SK | 合−−四上○ |

| SKM | 合−−四上○ |

| SSM | 合−合四上− |

| YNK | 合−合四上− |

| 13. | SK | 合−四−仩−合−−○ |

| SKM | 合四仩−合−−○ |

| SSM | 合四仩−合−−− |

| YNK | 合四仩−合−−− |

|

2対2にきれいに分かれているところは,連山派と梅園派による違いと受け取ってよかろう。06.のみ同異の組み合わせが違っているから,ここは2種類の演奏がなされていたのかもしれないが,総拍数は4例とも同じであり,真ん中の2例は,出だしを伸ばし後の発音を遅らせた演出ともとれる。03.04.11. の柚木の例のみ異なる部分のうち,03.については3・1拍の連続を嫌った演出とも思えるが,04.11.はどちらも記譜時あるいは印刷上のミスの可能性が高い。また,加藤先生所蔵版の 10.13. の差異のうち,10.については再現上やや疑問だが,13.は終曲でテンポを緩める演出の記録されたものであろう。

以上から,標準譜を考えるうえで問題となりそうなのは,06.のどちらのパターンが一般的だったかと言うあたりと,連山派と梅園派で総拍数の異なる 07.の箇所くらいで,ほかはほぼ一致していると考えて良さそうだ。

続いて,これら付点譜の記録を符号譜における各個の表現と見比べてみよう。

加藤先生所蔵版『声光詞譜』(M.11 下画像右) の書き込みはすべて墨書で,音長を表す拍点とその補助の棒線のみ,符号に類するような演奏指示はない。点の位置や筆の走りがやや乱雑なことから,演奏に即した書き入れだったのではないかと思われる。

筆者蔵・同書八木蔵書版の譜(SKY02_27 上画像左)の符号は,口拍子として以下のように読み解ける----

ター タタ タタタ。 タ〜タタタ。

タ〜タタ [タ〜タ・タ タタ・タ タ

タ。 タ〜・タ タ・タタタ-ン。 タ〜・タ タ

タタ〜・タ タタ。 タタ タタタ。

タ〜・タ・タ。 タ〜タタタ タタタ。

タタ タタ タ〜タ ター タタ。 タ

タ タ〜タ タタタ-ン。 ター タタ。 ター

タタタ・]

中点と棒線の見極めが難しい。

第6フレーズははらい線が波打っているので,出だし3・1拍の「四−−合四上尺−−工上−合−−○」のほうだと考えられる。第7フレーズの「タタ タタタ。」は「上−合−−−四−仩−合−−○」の再現とは思えない。句点のある末尾ならともかく,中間にある「合」が4拍なら,必ずはらい線が入ると考えられるからだ。梅園派の「上−合−合四仩−合−−○」の装飾符をはずした「上−合−−四仩−合−−○」ほうがまだ許容できる。

ほかに連山派の諸譜と比べて最も違和感のあるのは原譜6行1〜4「工尺工六」の部分。標準譜では「工−−尺工六」と「工」が長いが,ここには長音の示唆されるような符号はなく,2符づつ均等の音長となっている。連山派系の付点譜には類例がないが,後述する渓派の版では均1拍である。ほかにも多少怪しい箇所はないでもないが,口拍子としてはなんとか許容範囲内であろう。

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(M.27)の譜(MG02_27)の符号は,口拍子だと次のようになる----

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(M.27)の譜(MG02_27)の符号は,口拍子だと次のようになる----

ター タン タン タン タン ター。 ターン タタター。

ター タター [ター タター タター タタ-ン

タン。 ター タン タ-ン タタター。 ター タン タ

タター タタン ター。 タン ター タタン ター。

ター ター ター タン タタター タン タン ター。

ター タン タタター タン タン タン ター。 タン

タン ター タン タン タン ター。 タ タタン。 タン

タン タ-ン ター]

こちらも第6フレーズは「四−−合四上尺−−工上−合−−○」のほうとなっていると思われる。第7フレーズは2符めと末尾に同じくはらい線の付せられているので「上−合−−−四−仩−合−−○」であってもおかしくはないが,「四仩」間を「タタン」としていることから2拍少ない「上−合−−四仩−合−−○」であった可能性が高いと思う。

以上から考えると,当時の演奏では,第6フレーズは出だしを3・1拍とした「四−−合四上尺−−工上−合−−○」が,第7フレーズに関しては,付点譜にあった「上−合−−−四−仩−合−−○」ではなく,梅園派系の資料に見える「上−合−合四仩−合−−○」から装飾符を省いた「上−合−−四仩−合−−○」とするのがより一般的であったのではないかと考えられる。推定される標準的と思われる表現を組み合わせてみると以下のようになる。

合−−−|尺−六−|工−尺−|上−−○|

四−合四|上−−○|尺−−工|上−−−|

[尺−−工|尺−−工|尺−−上|四−合○|

工−−尺|六−工尺|上−−○|四−−合|

四上尺−|−工上−|合−−○|上−合−|

−四仩−|合−−○|尺−−−|六−−−|

工−−○|工−工尺|上−−−|四−尺−|

上−−○|工−−尺|工六尺−|−上四−|

尺−上−|−○工−|六−尺−|−上乙−|

四−合−|−○合−|−四上○|合四仩−|

合−−○|]

推定される連山派標準譜。 MIDI

梅園派の場合はおおよそ次のようになろうか----

合−−−|尺−六−|工−尺−|上−−○|

四−合四|上−−○|尺−−工|上−−−|

[尺−−工|尺−−工|尺−−上|四−合○|

工−−尺|六−工尺|上−−○|四−−合|

四上尺−|−工上−|合−−○|上−合−|

合四仩−|合−−○|尺−−−|六−−−|

工−−○|工−工尺|上−−−|四−尺−|

上−−○|工−−尺|工六尺−|尺上四−|

尺−上−|−○工−|六−尺−|尺上乙−|

四−合−|−○合−|合四上−|合四仩−|

合−−○|]

推定される梅園派標準譜。 MIDI

本曲は渓派の基本楽譜集である鏑木渓菴『清風雅譜』を息子の七五郎が増補改訂した『増補改定清風雅譜』や富田渓蓮斎『清風柱礎』(SC064)にも取り上げられている。(詳細は こちら)渓派における標準的な曲調は以下----

合−−−|尺−−六|工−尺−|上−−○|

四−合−|四−上−|尺工上−|合−−○|

上−−−|合四仩−|合−−○|尺−工−|

尺−工−|尺上四−|合−工−|尺−−六|

工−尺−|上−−○|四−合−|四−上−|

尺工上−|合−−○|上−−−|合四仩−|

合−−○|尺−−六|工−−○|四−仩−|

合−−○|工尺工六|尺−−上|四−合四|

仩−−○|工−六−|尺−−上|乙−四−|

合−−○|合−−四|仩−−−|合四仩−|

合−−○|

渓派標準譜 富田渓蓮斎『清風柱礎』SC064 拍点より。 MIDI

緑字の部分が,『声光詞譜』や『清楽詞譜』の版との差異箇所である。出だしを始め,曲調の根幹部分は共通していると思われるが,繰返し節もなく構成も異なり,フレーズ単位での差異があるため,これは異なる伝系に属する同題の類曲と考えたほうがよい。

渓派の付点でも,こちらの付点譜の加藤先生所蔵版の本来の付点と,ほかの資料の譜との間で見られたような,資料によって全体の音長が半分に,あるいは2倍になっているといった現象が見られるが,これはこの曲が元来はとくに軽快に演奏されるものであったことを表している。筆者は本稿の再現をおおむね Tempo="100" あたりを中速として組んでいるが,本曲の場合はそれを170ほどにまで上げている。実際にはこれより早かったかもしれない。

何度も書いているように,連山派の付点法は,あくまでも現実の演奏音が基準となっていることが多いので,極端な話し,Tempo=100 のとき4分だった符が,Tempo=50 で2分と記録されるようなことがある。逆もまたしかり。

あたりまえの話しだが,発声時間の短い音,1拍以下の細かな表現はそもそも耳で捉えにくい。なにより,1拍ならば手をひとつ打てば済むところ,「その半分」「その四分の一」という感覚を自分以外の人間に正確に伝えるのは難しいものである。そのため渓派でも連山派でも,速いテンポの曲に対し,符音を拡大し,「仮に」最短の音を1拍とすることで「分かりやすく」する,ということが行われてきた。

この方法は,初心者にとって難しい表現のある曲を比較的容易に教授せしめるという利点はあるものの。伝承のなかで「仮に」の部分が簡単に失われてしまうため,本来の演奏速度が失われ,曲調が変容するの弊害があり,元は花のように軽快であったろう曲が,いつしか鈍重な曲として誤伝せられたと思われる例が,清楽にはけっこう多い。これもまた,大陸の楽曲と清楽曲の関係を比較検討する場合の障害となっているところであり,本曲もその一例と思われる。

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(M.27)の譜(MG02_27)の符号は,口拍子だと次のようになる----

筆者蔵・吉見重三郎『明清楽譜』(M.27)の譜(MG02_27)の符号は,口拍子だと次のようになる----