|

はンヤール はンヤール クオ

寒鴉兒寒鴉兒過

イーピェン ダーシーコ

一遍打十個

アオチョちー チャオチョちー

熬着吃炒着吃

バオラ ぴール ケン ハオちー

剥了皮兒更好吃

〈THE CROWS〉

L L

|

OOK at the white-breasted

crows overhead!

|

My father shot once, and ten crows tumbled dead.

When boiled or when fried, they taste very good,

But skin them, I tell you, there's no better food. |

|

かぁらすからす

どんと撃ちゃ十羽

焼こうか煮よか

皮をむいたらなお美味か

「寒鴉兒(han

2ya

1r)」は和名コクマルガラス,英語にも"Jack-daw"という語があるのにこれを使わなんだのは,先行するヴィターレの本で‘

Corvus monedula, white breasted crow’と解説されているのを流用したのだろう

(ヴィターレはイタリア人だし,ヘッドランド先生の母国アメリカにはこの鳥はいない)と,わたしは考えたのですが,同じアメリカ人のロビン氏は,修辞的に通りの良い名前にあえて変えたのだろう,と言っておりました。

お好きな意見を,どうぞ。

コクマルガラスは小型のカラスで,白い首輪と白い腹掛けという,カラスにしては洒落たいでたちをしており,常に大きな群れで行動する。日本に来るのはほとんど迷鳥程度。中国では秋来て冬去り,朝鮮では冬来て春去る渡り鳥である。ちなみに『本草綱目』によれば「寒鴉」は「肉の味はえぐみがあるが,平味で無毒である。疲れをいやし,痩せ性に効がある。また気の通りを助け,咳止めにも効果がある。骨は虚弱体質の改善に良く,五味とあわせて炊いたり炙ったりして食うと良い」――と,いうように書かれております。とはいえ,あくまでも「薬喰い」としてのおはなし。いくら食の国・中国とはいえ,こんな鳥までふつう食べているわけではない。ヘッドランド先生も

"…Boy and Girl" p.18 で,このように言っております――

…小さな子どもというものは,すごい勢いで成長してゆく胃袋のようなもの。だから,その食欲に関すること,空きっ腹を満たすためのこと,なんでも文学に昇華させてしまう。このゆえに人気のあるわらべ唄というものはすべからく,「なにか美味しいものを食べる」ということをその唯一の趣向としているものなのである。とはいえ,こんなのにはちょっと注意してもらいたい… (歌詞) …「中国人ってカラスを食べるの?」などと,読者諸氏が眉をひくひくさせながらつぶやいているさまが目に浮かぶが。思い出して欲しい――あなたがただって小さな頃には,「王様」のために作られる「見事な料理」の材料が「二十四羽のクロウタドリ」であっても*,そのクロウタドリが本当に美味しいのかどうかについては,何の疑問も湧かなかったはずである。

*童謡「六ペンスの唄」のフレーズ: "Four-and-twenty black bird baked in the pie."

「熬(=爊 ao

2)」は土鍋で煮ること。特に食材を煮とろかすか,その内容物,内容成分を煮出すために長時間強火で煮るのを「熬」という。「炒(chao

3)」は水を加えないでいためること。上記,ヴィターレの版(V012-021)では「熬着吃,煮着吃,」となっている。「煮(zhu

3)」は日本語と同じで炊く,ゆでるのいちばん一般的な語だが,長時間とろ火で煮こむことを特に「煮」という場合もある。

また『北平歌謡集』(平155-082)の版では――

寒鴉兒,寒鴉兒過過,

一槍打了十幾個。

燒着吃,烤着吃,

剥了皮,更好吃。

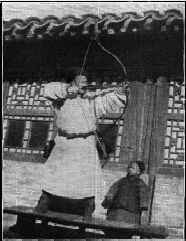

と,2行目が「一槍打了十幾個」になっている。本書イラストの写真の人物は「弓」を引いているが,この場合の「槍(qiang

1)」は「てっぽう」の意味で「一発撃てば十何羽」ということになる。「燒(shao

1)」は焼くこと,煮ることいろいろ云い,とろ火で原形を崩さないように煮ることも「燒」だが,「紅燒(hong

2shao

1)」のように,油で揚げてから,醤油などを入れて煮つけたり,上からとろ味のある汁をかけた料理を云う場合もある。一般的には「煮る」の意味に使われることが多いから,ここでは本書の「熬」と同じだと思うが,次の「烤(kao

3)」と同じく,遠火であぶって焼くことを,コトバをかえて重ねて言っているのかもしれない。

――――――――――――――――――――――――

シィル シィル ちー トウフー

喜兒喜兒吃豆腐

シィアオチィルクオらイ ちィアンパークー

小鶏兒過來嗛把穀

コウル ワんワん (ヤオ) カンチャー

狗兒汪汪[要]看家

マオル クオらイ ほイ ぷー シュー

猫兒過來會撲鼠

〈FRIENDS OF THE HOUSE〉

T T

|

he thieving old magpie has taken our food,

The chicken eats millet as if it were good,

The faithful old watch-dog looks after the house,

And the cat has come over to catch us a mouse.

|

お豆腐おあがり カササギさん

ヒヨコはエサを つんつくつん

ワンコわんわん 家の番

ニャンコはネズミを捕れるニャン

カササギを見たときに子どもたちが唱える‘custom rhymes’の一つ。

先行するヴィターレの例(V100-138)では,3句目が「狗兒汪汪

要看家」となっているが,本書では「要」の一字が抜けている,しかしこれだと,また音的にもかなり不自然であるところから,ここはヴァリエーションとま見ずに,転載時の脱字として補足しておく。

「カササギ」と「豆腐」の関連については,後出

054-061の解説参照のこと。

――――――――――――――――――――――――

|

たイヤんちューらい イーティエンほん

太陽出來一點紅

シーフーちィーマー ウォーちィーろん

師傅騎馬我騎龍

シーフーちィーマー イェンチエツオ

師傅騎馬沿街走

ウォーちィーチャオろんシュイシャんヨウ

我騎蛟龍水上游

|  |

〈MY TEACHER AND I〉

A A

|

S the sun came up,

a ball of red,

My teacher rode

on his horse ahead,

|

While I followed close on my dragon steed,

He by

the street

and I by

the mead.

お日様のぼった まっかだな

師匠が馬なら おいらは龍だ

師匠のおン馬が街中行けば

おいらの龍は水面(みなも)の上さ

「蛟龍(jiao

1long

2)」は「みずち」。池や沼地に生息するとされる水棲の龍。なお,漢方薬などで言うところの「蛟龍」とは,雲南の山地にすむトビトカゲの一種のカゲ干しである。

「山歌(shan

1ge

1)」と呼ばれる馬子歌,民謡に由来する唄。

「太陽出來…」もしくは「日頭出來…」ではじまる最初の4句は,本書のように独立した歌謡となっているもののほか,ヴィターレ(V015-025)や『北平歌謡集』(平047-022)のように

日頭出來一點紅,

師傅騎馬我騎龍。

師傅騎馬遶街走,

我騎青龍過海東。

海東有我家,

我家種着五盆花:

大姐愛個紅芍藥;

二姐愛個牡丹花;

三姐愛的是桃花瓣;

四姐愛的是大蓮花;

剰下五姐無的愛;

一心要出家。

出家人兒樂陶陶:

一來不受公婆氣;

二來不受丈夫熬;

三來懐中不抱子;

四來散淡又逍遥。

|

おひさま出てきた 真っ赤なまんまる

先生馬に乗り 僕 龍に乗る

先生は馬で街馳せめぐり

僕は青龍で海渡る

海を渡れば 僕のうち

うちに五鉢の花がある

総領の姉さん 芍薬が好き

二の姉さん 牡丹が好き

三の姉さん 桃が好き

四の姉さん 蓮花が好き

末の姉さん どれもいや

ただただ尼になりたがる

尼さんになれば楽しかろ

一つ 舅姑にゃおこられず

二つ 夫にゃわずらわされず

三つ 赤ちゃん生むことないし

四つ のんびり気ままに暮らせる

|

(V015-025/訳『北京のわらべ唄』1-126)

|

という五人娘の唄が続くものや,「看見她」(

本書115-127参照)とか,「黒老婆兒,満地滾…」(

本書109-119)の類の歌の歌い出だしとして用いられていることもある(別表

TAIYANG.txt 参照)。わらべ唄としての採録には,これのほか『童謡大観』(DG101-067 江蘇省)に

太陽出來一點紅,

哥哥騎馬我騎龍,

哥哥騎馬上山去,

弟弟騎龍游水中;

哥哥弟弟眞英雄。

|

お日様のぼった まっかだな

兄ちゃんお馬に おいらは龍に

兄ちゃんお馬で山のぼり

おいらは龍で水くぐり

兄弟ふたりヒーローさ

|

というのが見える。また「先生とわたし」「兄さんと弟」のほか

太陽出來一點紅,

哥哥騎馬妹騎龍,

哥哥騎馬往南海,

妹妹騎龍下江東。

|

太陽のぼった まっかっか

兄さんお馬に いもとは龍に

兄さんお馬で 南の海へ

いもとは龍で 川くだり

|

|

(湖南省 『中国兒童民歌選集』 1990 p.1)

|

と「兄さんと妹」という組み合わせのものもある。

――――――――――――――――――――――――

|

コォタン コォタン シィアちィウ

疙疸疙疸下去

ピエチィアオナイナイ かンチィエン

別叫奶奶看見

ナイナイ ルゥ カンチィエン

奶奶若看見

プーケイ ウォーメンファンちィエン

不給我們飯錢

|  |

〈BUMP〉

B B

|

BUMP, bump,

go away

|

Do not let our mama see;

If she see you on baby's head,

She'll give no money for nurse's bread.

たんこぶ たんこぶ きえろ

おかみさんにゃア ないしょ

おかみさん 見つかっちゃア

あたしゃマンマの食いあげよ

「疙疸(ge

1dan

3)」は「疙瘩(ge

1da)」とも書いて,こぶ,たんこぶ,丸っこいもの。子どものタンコブをさすりながら唱える唱え詞。日本で云う「いたいのいたいの飛んで行け。」と同じ手合い。「告げ口しちゃいけない」相手を,英訳は‘mamma’にしているが「奶奶」は「お祖母ちゃん」。旧来,姑が死ぬまでは,子どもの養育も含めて,家内の采配・全権は奥さんではなくお姑さんが握っております。だから「お母さん」ではなく「お祖母ちゃん」の方がコワいわけだ。

『盧龍縣志』(河北省 民国20年)にはこんな類例が載っている。

疙瘩疙瘩散散,

別叫你嬷看見。

疙瘩疙瘩流流,

別叫你嬷發愁。

|

たんこぶ ちれちれ

おかみさんには しいしいね

たんこぶ なくなれ

おかみさん知ったら しくしくね

|

同様の唱えことばとしては『歌謡週刊』1-65に河南省の例として――

揉揉疙疸散,

別教老娘見!

老娘見了一大片。

|

もみもみ コブちれ

おかみさんにゃ ないしょ

おかみさん見たら でかくなる

|

というのが見える。

同じような子ども向けのおまじないに,『越諺』(c.1882)に見える「啐!啐!啐!狗身哩去,猫身哩去。」というのがあり,『歌謡週刊』1-80にもこの類だろう「咄,咄,咄,嚇得狗裏。」(浙江省)というのが採録されている。なんでイヌやネコを脅かすと,ビックリやイタミがひっこむことになっているのかは知らないが,この系統の文句は北京にもあって

胡攎胡攎毛,吓不着,

猫怕,狗怕,我們小禿子怕。

|

ほろほろも びっくりない

ねこ いぬ ぼうやもおどろいた

|

(『歌謡週刊』1-74「医事用的歌謡雑感」)

|

と唱えられるそうである。「胡攎胡攎毛(hu-lu hu-lu mao)」というのは,日本語で「なでなでする」と言うのの「なでなで」にあたるコトバで,きまった表記はない。「子どもが転んだとき,大人が子どもの耳をぐりぐり撫でて,笑わせるのに唱える」文句だそうで,『北京民間兒童娯楽』(王文宝 1990 p.6)にも――

胡嚕毛,吓不着,

揪揪耳,吓一會兒。

|

ほろも びっくりない

お耳ぐりぐり だいじょうぶ

|

という例が見える。近代化したのか,イヌ・ネコの姿はない。

これらの唄それぞれの「戦略」を,かつてロビン氏が分析したものがある。面白いのでこれを転載しておこう。

①.本書の唄…可哀そうな子守に対する幼児の同情心に訴え,痛みから気をそらす。

②.「揉揉揉」…超自然的嚇し(見せる→大きくなる)

③.「胡攎胡攎毛」…犬猫と比べることで子供の自尊心をくすぐる。

④.「咄咄咄」…痛みを忘れるようにビックリさせる,もしくは声に出すことによって痛みを解そうとしているのか?

――――――――――――――――――――――――

cf./その他,類例としては『昌黎縣志』(河北省 民国22年)に「疙瘩疙瘩散散,別教老老看見。」,『井陘縣志料』(河北省 民国23年)にも「疙疸疙疸散散!別教老娘看見。」というのが見える。

|

ミィエンツゥんツ りィエン

麺粽子臉

メイほアチィアオ

梅花脚

ツオ チョ タオピー

坐着倒比

チャンチョ カオ

站着高

|

〈RIDDLE〉

A A

|

PLUM blossom foot,

And a pudding face sweet,

|

He's taller when he's sitting

Than when standing on his feet.

お顔はちまき

梅のあし

座るが立つより

背が高い

なぞなぞ。蛇足ながら,答え:イヌ。中国のちまきは三角のおむすび形をしています。「梅花脚」は足の裏のこと。猫も同じですが。『中国謎語大全』(王仿 1983)にはもう一句多い。

粽子頭,梅花脚,

屁股掛着指揮刀,

坐時更比立時高。(p.116)

|

ちまきのあたま 梅のあし

おしりにつけたさいはい刀

すわるが立つより背が高い

|

というのが見えます。「指揮刀」は軍隊を指揮するのに大将が使う刀。中国だから青龍刀。さらにもう一首。

粽子頭,梅花脚,

坐下一張弓,

走時一溜風。(p.117)

|

ちまきのあたま 梅のあし

すわると弓で

走ると風で

|

変わったところでは

一隻船四把槳,

後面揺櫓前面響。(p.117)

|

お船が一艘 櫂四つ

後ろで舵とり 前で音

|

とか

四根棍,搭戯臺

梆子腔,唱起來。(p.117)

|

四本柱の 芝居小屋

梆子腔 はじまるよう

|

というのも。「梆子腔(bang

1ziqiang

1)」は芝居の歌のひとつ。拍子木を打ち鳴らしながら唱える。拍子木の「ぱんぱん」が,わんこの「わんわん」に見立てられているわけ。『童謡大観』(DG40R-033)にも,こういうのが載ってます。

前敲鑼,後插旗,

還有四根棍子撥撥栖。

|

前はぐわんぐわん 後ろは旗ふり

四本棒でぱっぱと走る

|

――――――――――――――――――――――――

cf./『中国謎語大全』(王仿 1983)「粽子臉蛋,桃花脚爪,前面唱戯,後面舞刀。」「粽子頭,梅花脚,前卜卦,後弄槍,猜得着,給他做姨丈。」

|

ウォータアール ウォータチィアオ

我的兒 我的姣

サンニェンプーチィエン ちャんチョーモカオ

三年不見長這麽高

ちィチョ ウォータ マー

騎着我的馬

ナーチョ ウォータ タオ

拿着我的刀

かんチョ ウォータ アンパン マイ ちィエ カオ

扛着我的案板賣切糕

〈THE CAKE SELLER〉

M M

|

Y pretty little son,

I love him best of all,

|

Three years I have not seen him,

And he's grown so very tall.

My horse he can ride,

My knife he can take,

Can shoulder up my kneading board

And help me sell my cake. |

わたしのぼうや よいこっこ

三年あわなきゃ背ものっぽ

馬にまたがり

庖丁さして

まな板かついで切り餅売るよ

芝居に出てくる武将みたいに「馬にまたがり」「刀を持って」いるけれど,それは「包丁」なわけで――

「切糕(qie

1gao

1)」はモチキビの粉でつくったお菓子。蒸しあげた糕を,まず半分に切って二つを重ね,木の板で圧しをかける。黄色っぽいもちもちの生地に,ナツメとかアズキの層ができていて「真是引人垂涎」と『北京土話』(常錫楨 1992)は申しております。大きなものを等分に切りわけながら,はかり売りするので「切糕」の名があるとか。ただし腹一杯食べても「切糕二里地,白薯一溜屁。

(チェカオは二里もつ,おイモは屁ひとつ)」というくらい,腹持ちしない食べ物の双璧であるそうな。

「案板(an

4ban

3)」はまないた。木の板で圧しをかけるのと,その上でそのまま売られるもので,「切糕」といえば「板」というくらい,これに「板」はつきもの。李家瑞『北平風俗類徴』(上 p.170)に『光緒順天府誌』(通年・大塊切糕)を引いていわく――

…[切糕売りというものは]むかしは四角いテーブル状の板に糕をのせ,背負ってくるものだった。ゆえに,がたぴしと不安定なテーブルのことを "切糕架子(チェカオの台)" だ,などと言ったものである。

ヴァリエーションの幅は狭く,「三年不見長這麽高」のところが,先行ヴィターレの版(V133-182)では「三年不見長

的這麽高」,柿崎進『中国の民謡と童謡』「三年不見

長的眞高」に,『歌謡週刊』2-19(河北)の版は全体で一行少なくなり「三年不見長

這様高」となっているくらいである。

――――――――――――――――――――――――

|

シーちゅエ イーパーちャん

喜雀尾巴長

ちぅーら シーフー プーヤオ ニャん

娶了媳婦不要娘

マーマー ヤオちー ウォルパオつィ

媽媽要吃窩兒薄脆

メイヨウ シィエンちィェン プーチャオりー

沒有閒錢補笊籬

シーフー ヤオちー りー

媳婦要吃梨

ペイシャんるぅ

備上驢

ちゥーカンチー

去赶集

マイら りー

[買了梨]

ダーラ ぴー

打了皮

シーフー シーフー ニー ちー りー

媳婦媳婦你吃梨

|

|

〈THE UNGRATEFUL SON〉

T T

|

he tail of one magpie's as long as another,

He married a wife and he gave up his mother,

When asked by his mother to buy her some cake,

|

He wanted to know how much money 'twould take;

When his wife wanted pears he saddled his beast,

And started to market to buy her a feast;

He took off the peeling with very great airs,

And asked her politely to have a few pears.

シッポながいはカササギさん

嫁さんもらやぁ母親いらん

母さん食べたい素のおやき

ザルにするよな金は無し

嫁さんおねだり甘いナシ

ロバにまたがり

市場ゆき

[買うはナシ]

皮をむき

おまえおまえや食べなさい

ところどころ「兒」が抜けているほかは,語の差異がほとんどないから,ヴィターレの例(V060-092)からの不完全な転載であろう。原書では最後から3行目の「買了梨」が抜けているが,句数的に不自然だし,ほかに類似の例もないのでこの一節を補っておく。

「尾」という字はこの場合ふつう "wei

3" と発音されるのだが,地方志などに「この唄では "yi

3"。」 と注してあるものが多いのでこれにしたがう。馬とか蟋蟀のしっぽを指すときの発音なのだが,カササギもその類なのだろうか?

「窩兒薄脆(wo

1rbao

2cui

4)」はトウモロコシの粉でつくったお焼き。薄くてぱりぱりもろもろとしている。同じくトウモロコシや豆の粉の素饅頭「窩窩頭兒(wo

1wotou

2r)」や,雑穀うどんの「雑合麺」などと同じく,「安価な」「貧乏人の食べ物」の象徴。

「沒有閒錢補笊籬」というのは,お金が無いことの常套表現。藤澤由蔵の『黄土の聲』(昭和17年 p.129)という本に,こんな一節がある。

七月核桃,八月梨,

九月柿子,亂赶集。

身上衣破,亂如蓑。

那有閑錢,補笊籬。

|

胡桃七月,梨八月,

九月は柿で,市が立つ

身には襤褸が蓑まがい

ざるを繕う金も無い(山東省臨沂縣地方)

|

これは言うまでもなく,週期的な農民生活の繁忙期を唄ったもので,此処に言う笊籬とは「ざる」と言い條,日本で用いる様なものでなく,煮物を掬い出す際使用する炊事用具の一つである。何故かしらないが,山東の農民たちは極貧を形容する際に必ずこの器具を挙げる。「笊籬がない」或いは「破れた」「売った」「繕う術がない」等と,この器具に寄せる彼らの関心は極めて鋭敏である。

「笊籬(zhao

4li

2)」は,ここにもあるように網杓子の一種で柳の枝で編んだもの。もちろん高価なものではない。モノが破れザルだけに

「すくいようもないほど貧乏」と言ったところか。上記の唄にも見えるが,この「笊籬」と「梨(li

2)」という組み合わせもまた,たんに韻を踏んでいるだけではない常套表現のようだ。英語の "fish" と "dish" のようなものだろう。

中国の梨(

Pyrus sinensis,Lindley)は,ボコボコとえらくいびつな形をしていたり,ずっと小ぶりで洋梨(

Pyrus communis)のようなヒョウタン型のものが多かった。リンゴのような紅い皮をしたものも見たことがある。代表的な産地として「河間梨」で有名な河北と,山東省があげられるが,この唄のヴァリエーションで梨が出てくるタイプのものは,やはりそうした地域から数多く報告されているようだ。ちなみに中国では,梨を縦に割って食べることが忌まれる,これすなわち「梨」が「離(li

2)」につながるためである。

大量のヴァリエーションが採集されているが,それについて興味のある方は別表(

MAGPIE.TXT)

参照。歌い出しにはカササギの他,スズメ,カラス,ニワトリなど身近な鳥の名前が多く見られる。「親不孝」の暗喩がなぜ鳥なのかについて,『中国廿省兒歌集』(廿省2-46)の注にはこんなふうに書いてある――

嫁さんを‘麻野雀’というのは,これが一種の不孝な鳥だからだ。ゆえに子どもたちは,この唄を唱えながら,石もてこれを追い払う。

雀は農家にとっては害鳥でもあり,あまり評判宜しくないからこれで良いかもしれない。だが,カササギ(

Pica pica sericea)はどちらかというとお目出度い表象を持つ鳥であるし(次の唄,054-061参照),カラスも別名「孝鳥」と言うくらいで「親孝行」の鳥として知られている。例によって「唄の出だし(頭子)に大した意味はない」と言ってしまえばしまいだが気にはなる。

むかしの中国の女性の髪型に「喜鵲尾兒」もしくは「小尾巴兒」というのがあり,若奥さんの代表的な髪型の一つだったというから,この「喜雀尾巴長」というのは,もともとこちらのことで,鳥ではなく嫁さん自体を直接暗示していたのではなかろうか。文献の年代順どおり,これを祖型としてそこから他のヴァリエーションを見てゆくのなら,「鵲(que

4)」が「雀(que

4)」と同音だからと「スズメ」になり,「尾巴長」の表現のみ残して,やがてはニワトリやカラスにまで広がっていったのではないか――そうでなければ。考えてみてほしいのだが,スズメの尾は「尾巴長」というほど「長く」はないのだ。

――――――――――――――――――――――――

cf./参考のため典拠と考えられるヴィターレの例の全文を付しておく「喜雀尾巴長,娶了媳婦兒不要娘,媽媽要吃窩兒薄脆,沒有閒錢補笊籬,媳婦兒要吃梨,備上驢,去趕集,買了梨,打了皮,媳婦兒媳婦兒你吃梨。」

柿崎進『中国の民謡と童謡』にも多くのヴァリエーションが載っているが,その中のひとつに採譜がある(p.129 *原書訳文なし)。

小烏鴉|尾巴長|

娶了媳婦|忘了娘|

把娘背到|山澗裏|

媳婦背到|坑頭上|

甜蜜粥|加白糖|

吃了一碗|再盛上| |

ちいさなカラス尾がながい

嫁をもらえば母いらない

お母を背負って山ん中

嫁さん背負って炕(オンドル)に

お砂糖入ってお粥も甘い

一杯たべたらまた一杯

|

|

シィル シィル マイ トウフー

喜兒喜兒 買豆腐

カイウォーダちィェン

該我的錢

ウォーヤオニーチィェン

我要你見

チンニィェン らーユエ アルシウー

今年臘月二十五

|

かささぎ かささぎ

豆腐買え

おいらの銭で

かえしにお見え

師走の二十五

|

〈DEBTOR〉

T T

|

he magpie sells his

bean-curd dear.

If you owe me,

|

Then I would see

On just five days from the

end of the year.

|

子どもがカササギを見て唱える文句。「喜兒(xi

3r)」は「喜雀(xi

3que

4)」「喜鵲」と同じくカササギのこと。前の唄では不孝の象徴だったが,その名前に「喜」というのがついていることからも分かるように,カササギは招財のシンボル。「カササギが屋根にとまると客がくる」という俗信から,「客鳥(ke

4niao

3)」という異名もある。

「臘月(la

4yue

4)」は師走十二月のこと。落語に「掛取り」と言って,大晦日に来る借金取りからどうやって逃げるかというネタのものがあるが,中国でも同じように,年の四半期,そして暮れのこの時期,二十五~三十日が,ツケや借金の返済期間であった。だからひとつには「師走二十五」に「来て」(金を返せ)と言っているのであるが,また年末の行事を詠んだ河北省の唄に――

二十三,糖竈黏,

二十四,掃房日,

二十五,作豆腐,

二十六,去割肉,

二十七,去宰鶏,

二十八,白麪發,

二十九,滿香斗,

三十黒夜坐一宵,

大年初一出來扭一扭。

(『歌謡週刊』2-37)

|

二十三日,飴のお供えお竈祭り

二十四日,大掃除

二十五日,お豆腐つくり

二十六日,ブタ肉切って

二十七日,ニワトリしめて

二十八日,麺こねる

二十九日,香をたき

三十日には,よっぴき起きて

正月一日にゃ大騒ぎ!

|

――というのがあるところからも知れるように,この十二月二十五日という日は,地域によってはとくに豆腐を作ったり,豆腐料理を食べたりする,豆腐と縁のある日とされているのだ。この「カササギ」-「豆腐」という組み合わせは,本書048-056「喜兒喜兒,吃豆腐…」にも見受けられるが,二首を比べてみるとこちらの唄のほうが「豆腐」の出てくる本来の必然性がとどめられている。どちらも同じくカササギを見て唱える‘custom rhymes’ではあるが,「カササギ」-「豆腐」という組み合わせはこちらの唄が最初で,

048-056の例はそれを出だしとして,同様の口調の良い常套句を並べたものではないだろうか。

――――――――――――――――――――――――

cf./先行するヴィターレの版(V101-139)では「喜兒喜兒買豆腐,該我的錢,臘月二十五。」と一行少ない。またこの類の歌唱としてはV153-198の「喜兒喜兒,賣涼粉兒,砸了罐子,賠了本兒,娶了個媳婦兒,一條腿兒。」というのもある。

シィアオタオちィル

小陶氣兒

てィアオツゥアンツゥアン

跳鑽鑽兒

ナオクヮル シャん

腦瓜兒上

シゥ チョコ シィアオ らーチィエル

梳着箇小蠟千兒

イーレンシィュエら パーツォんイー

一人學了八宗藝

チュヮんチュん てィちィウ ワイタイ ターカー

撞鐘踢球外帶打嘎

〈THE MISCHIEVOUS BOY〉

T T

|

HIS mischievous boy

Is jumping around,

|

On his head is a candlestick

Weighing a pound;

He is able to play

All the nine kinds of tricks,

From the bell and foot-ball

To wood-ball and sticks.

やんちゃぼうず

ぴょんぴょん跳ねる

おつむにぽっくり

まげたてて

一人(いちにん)にても

多芸でござる

銭打ち マリ蹴り

そらそら 棒飛ばし

|

「陶氣」については,

本書046-054の注参照。

「蠟千兒(la

4qian

1r)」は旧時の子どもの髪型の一つ。「蠟千」はロウソク立てのことで,頭のてっぺんの髪を根元から赤い紐で巻いて,天を指すように髷を立てた形がロウソク立てみたいなのでこう言う。

「八宗(ba

1zong

1)」は「各種取り揃えております」などという時の「各種」と言ったふうに使われる。「八宗事」といえば,「そんなこんな」と言った表現になる。ヘッドランド先生は文字面からか "bell" なんて訳してますが「

撞鐘(zhuang

4zhong

1)」は「銭飛ばし」。一種の賭博ゲームで,壁などに銭を押し付けるようにしてはね飛ばし,どちらが遠くに飛んだかを競うもの。「

踢球(ti

1qiu

2)」は「マリ蹴り」。「打嘎」は「打嘎兒(da

3ga

2r)」,「棒飛ばし」(

本書007-013の注参照)。

遊びの写真は左が上からホッケー,「

老鷹捉小鶏(lao

3ying

1zhuo

1xiao

3ji

1)」,「

猫拿耗子(mao

1na

2hao

4zi)」,「打嘎兒(既述)」。右が上から「

踢毽子(ti

1jian

4zi 羽根蹴り)」,「

打仗(da

3zhang

4 チャンバラ)」,「

老瞎跳井(lao

3xia

1tiao

4jing

3)」――をしているところ。最後の一枚は不明,組体操かしらん?

このうち「老鷹捉小鶏(タカとヒヨコ)」は今も人気のある遊びで,ヘッドランドも

"…Boy and Girl" p.67 にその詳細を記録している。リーダーの「母鶏」の後ろに「ヒヨコ」がつらなり,「ヒヨコ」を「タカ」に獲られないようにしながら逃げ回る。日本で言う「比比丘女(ひふくめ)遊び」「子とろ遊び」と同様。「猫拿耗子(ネコとネズミ)」は輪になった子の中の安全地帯に居る「ネズミ」と,輪の外からそれを捕まえようとする「ネコ」の鬼ごっこ。「ネコ」は輪の中に入れない。「老瞎跳井」は日本の「目隠し鬼」の類,「捉迷蔵(zhuo

1mi

2cang

2)」とも言う。

――――――――――――――――――――――――

メル ちィアオ タ パんパん

門兒敲得梆梆

コゥル チィアオ タ ワんワん

狗兒咬得汪汪

ウォーシュオイーシょんシュイ

我説一聲誰

ちィ チョ マオ ルゥル

騎着毛驢兒

かんチョ ミー

扛着米

ヤオ シィタ ヤオ つゥタ

要細的 要粗的

ポー チィんタ りャん かんタ

簸浄的 量糠的

〈THE RICE SELLER〉

S S

|

omeone is knocking loud at the door,

The dog is making a great uproar;

Now I inquire, who can it be?

'Tis only a donkey-man I see,

|

Calling out at the top of his voice:

Here's the place to get your rice,

Coarse rice or fine,

Just to your mind,

Rice in the husk,

Or cleaned by the wind.

ノックたんたん

いぬワンワン

たァれと聞いたら

ロバにまたがりコメしょってきたよ

高いのよろしか 安いもあるよ

白米 それとも糠つき米?

先行するヴィターレの版(V129-178)では末4句2行が「…要粗的,要細的,量糠兒的,簸凈兒的。」となっている。「兒」の字がこちらに無いのはレイアウト上の削字かもしれないが,順序が入れ替わっていることについては採集例が少ないので何とも言えない。単なる転載の可能性は強いが,もしかするとヴァリエーションかもしれない。

米売りの呼び声を真似た唄だそうだが,「粗的」「細的」は穀物の上等・下等をあらわす言葉。「量糠兒的」について,ヴィターレとヘッドランドはともに「胚芽のついたままの米=玄米」,瀬田・馬場先生(『北京のわらべ唄』Ⅱp.56)は「量」を動詞と見て「糠はいらんかね」と訳している。難しいが,米や粉では「粗糠・細糠」といって精白の度合いをあらわすのだが,「量(liang2)糠兒的」が「兩(liang3)糠兒的」の聞き間違いで,なおかつ句の順番がヴィターレのとおりならば「粗(糠)的,細(糠)的,兩糠兒的…」で「上等,下等,両方あるよ,それとも(よく精白した)特級米)?」というふうにもとれるのだが。いまのところ未確定。

――――――――――――――――――――――――

|

ちゥーちィエンメン ツォウシープー

出前門走十歩

チィエン らコ チィ ぴー

揀了個鷄皮

プーぴーくー

補皮褲

メイヨウチィぴー

沒有鷄皮

プーピー プー ぴーくー

不必補皮褲

|

|

〈CHICKEN SKIN〉

I I

|

went tensteps

outside the gate,

|

Which brought me to the ditches,

And there I found some chicken skin,

To mend my leather breeches;

If there had been no chicken skin,

I could not mend my trousers thin.

前門(チェンメン)から十歩目

トリ皮ひろて ズボンつぎ

トリ皮なけりゃ

ズボンつがぬにせんもない

舌もじりの早口言葉。

「前門(qian

2men

2)」は北京城の正門,正陽門のこと。例の天安門の一つ手前にある。現在は北京市の一大バスターミナルになっているが,ここから南へ伸びる「前門大街」一帯はかつて「門前市をなす」の言葉通り,明代から続く大市場街,賑やかな商人の街であった。

『北京民間兒歌選』(王文宝 p.103)の版では「鶏皮」が「麂皮」(ji

3pi

2 ノロ鹿の皮)になっている。「ニワトリの皮」に比べるとナンセンスさは薄れるが,これだとズボンの材料でもまあ可笑しくはない――

ちゥちィエンメン ツォウシープー

出前門走十歩,

チェンらコチィぴー プーぴーくー

揀個麂皮補皮褲,

シーチィぴー プーぴーくー

是麂皮,補皮褲,

プーシチィぴー プーチィぴーくー

不是麂皮不補麂皮褲。

また,『繞口令』(呉超 p.25)には「前門」が「南門」になった版が見える。

ちゥらナンメン ツォウシープー

出了南門走十歩,

シーらイーてィアオ ぽーぴーくー

拾了一條破皮褲。

ぴーくーぽーら プーぴーくー

皮褲破了補皮褲,

ぴーくープーぽー プーぽーぴーくー

皮褲不破不補皮褲。

|

南門じゅっぽでたら

破れももいっぽんひきひろう

ももひき破れりゃ

破れももひきでつくろ

ももひき破れにゃ

破れももひきつくろわぬ

|

(呉林森 捜集 *採集地不記載) |

さらにナンセンス度は落ちてるが,言いにくさのほうはどうなのだろう?わたしなんかじゃ,話す方はどのみちゆっくりなので良く分からない。

また『中国廿省兒歌集』(廿省2-16)に以下のような歌があり,七理重恵(『支那民謡とその国民性』p.186)はこれに注して,「やもめとごけ,似た者夫婦,さあどうだ!と言つた気持の唄」と言っているが,これもそのじつ,この類の,あんまり意味のない「舌もじり」唄であろう――

ウォヨウイーティアオポーくー

我有一條破褲,

ニーヨウイークヮイポープー

你有一塊破布,

ポープープーポークー

破布補破褲,

ポークープーポープー

破褲補破布。(浙江)

|

俺に一本の破れズボンがある

お前に一切れの破れ布がある

やぶれ布で破れズボン繕おう!

やぶれズボンで破れ布繕おう!

|

――――――――――――――――――――――――

cf./『繞口令』(呉超 1983 中国民間文藝出版)p.36「上平房,走七歩,扒鷄皮,補皮褲,不知是皮褲補鷄皮,還是鷄皮補皮褲。」(*採集地不記載),『兒歌三百首』(阮可章 1990 上海文芸)p.122「一只皮鞋,一只蒲鞋,皮鞋補蒲鞋,蒲鞋補皮鞋,皮鞋蒲鞋,蒲鞋皮鞋…」(浙江)

とゥイモー タイモー

推磨帯磨

ツオコ シャオピん

做箇燒餅

ソん ワイぽー

送外婆

〈GRINDING FLOUR〉

W W

|

E push the mill,

The flour we make,

|

And then for grandma

A cake we'll bake.

いしうす ごーろごろ

焼餅(シャオピン) つーくろ

ばあちゃんに おくろ

「燒餅(shao

1bing

3)」は小麦粉のおやき。

解説なく,採集例もほぼ本書の例だけのため,詳細不明。ただ『民間文学』(1981.6 「鎮江伝統兒歌」)に,これに近い句をもつ遊び唄が採録されていて,

牽磨磨,帶磨磨,

搭個粑粑送婆婆。

婆婆不在家,

擺在竈頭上;

老鴉含上屋,

老鷹含上天;

急得婆婆喊半天。

婆婆婆婆不要喊,

做兩個粑粑隨你揀:

有糖的,有鹽的,

花椒的,胡椒的,

五香八角的。

|

うすをまわせや うすをひけ

おもちこさえて ばあちゃんに

ばあちゃんお留守で

へっついにほかしゃ

カラスくわえて屋根の上

トンビくわえてお空のかなた

天をあおいでばあちゃん怒鳴る

ばあちゃんばあちゃん怒鳴るまい

ふたぁつこさえてもってくよ

あまいの からいの

サンショに コショウ

ウーシャン ばっかくきかせたの

|

(江蘇 康新民・搜集 p.36-37)

*「粑粑」は中国南方の,米の粉や小麦粉をねって焼いた食べ物。

|

注がないので確実ではないが,挿し絵などから,膝の上に幼児をのせて手をとり,臼を挽くように手を前後させる

本書060-067「拉大鋸,扯大鋸」のような遊ばせ唄の一種と思われる。次に,この歌い出しのちょっと遠い親類が『中国廿省兒歌集』の唄(廿省2-18,12)にもあって

推個磨,拐個磨,

推的麺,白不過,

做的巴巴黒不過,

冷一個,熱一個,

吃嗒心底不快活,

夜半起來摸茶喝,

罐子撞嗒後腦殼。(湖北)

|

うすおせ まわせ

ひいた麦粉は白すぎず

できたおやきは黒すぎず

ひえたの一個 あついの一個

たべたらきもち わるくなり

夜中にお茶でも飲もうとしたら

やかんがあたまにぶつかった

|

こちらには

「大人が子どもの両手をひっぱりながら,一節ごとに押し引きし,運動させる」と,まさにそんな感じの解説がついている。おそらくは本書の唄も,これらと同類の「臼の動作を真似た」遊ばせ唄だと推測されます。

――――――――――――――――――――――――

とウフー るオポー

頭伏蘿蔔

アルフー つァイ

二伏菜

サンフー らイら

三伏來了

チュんちィアオマイ

種喬麥

〈THE FARMER'S GUIDE〉

I I

|

N Spring, plant the

turnip,

|

In summer, the beet,

When harvest is over,

We sow the buckwheat.

頭伏だいこん

二伏にゃなっぱ

三伏きたら

ソバをまけ

わらべ唄ではなく農諺。それぞれの野菜に適した種蒔きの時期を詠んだ暦唄。日本でいえば夏の土用の頃,夏至から数えて三度目の庚の日から数えて三十日の期間を「伏天」と言って,その最初の十日を「頭伏」,次の十日を「二伏」,最後の十日を「三伏」という。

「蘿蔔」(luo

2bo) は大根。中国の市場で見て回ったかぎりでは,南ではてのひら大くらいの小型のものが多く,南から北へ行くに従ってだんだん大きくなって,山東省あたりでだいたい日本のものと同じくらいの大きさになった。また日本の大根と同じ,白いのや青首のもののほかに,廿日大根のような「紅」,緑色をした「青」があった。同じような緑色の大根には,長野などで栽培されている「ねずみ大根」などがあるが,これはワサビのかわりにソバの薬味として用いられるほど辛味が強い。しかし,わたしが淮南の市場でその「青」の食べ方を尋ねたところ。「サン」という答えが返ってきた。生食するんだ,という。「ええっ?辛いだろう?」と重ねて尋ねたところ,露天のお兄ちゃんは笑ってポリン,と一本かじって見せた。中まで濃い真緑色である。で,一緒になって齧らせてもらったところ,白,紅,青のうちもっとも甘く感じられたのは,意外にもこの「青」で,もっとも辛かったのは「紅」であった。

「喬麥」はもちろん「蕎麦」の略書。多くの地方志がこの類の諺を載せているが,「二伏菜」の代わりに「二伏芥(カラシナの類 jie

4cai

4/gai

4cai

4)」,「三伏」が「白菜」になっているものがあるくらいで,さほどのヴァラエティはない。ただ『北京民間兒歌選』(王文宝 p.116)に

頭伏餃子,

二伏麺,

三伏烙餅攤鶏蛋。

|

頭伏 ギョウザ

二伏はラーメン

三伏 烙餅 玉子焼き

|

と時節の食べ物になっている例があり,『湯溪縣志』(浙江省 民國20年)には

初伏醤,

二伏麺,

三伏天晒穀。

|

初伏は醤(ジャン)を

二伏は麺

三伏なったら禾干せや

|

と食物の仕込み時期を詠んだ例がある。

――――――――――――――――――――――――

FOR ENTRANCE

前の頁

次の頁

「蠟千兒(la4qian1r)」は旧時の子どもの髪型の一つ。「蠟千」はロウソク立てのことで,頭のてっぺんの髪を根元から赤い紐で巻いて,天を指すように髷を立てた形がロウソク立てみたいなのでこう言う。

「蠟千兒(la4qian1r)」は旧時の子どもの髪型の一つ。「蠟千」はロウソク立てのことで,頭のてっぺんの髪を根元から赤い紐で巻いて,天を指すように髷を立てた形がロウソク立てみたいなのでこう言う。